Wenn das Ansehen Risse erhält

Wie umgehen mit dem Gedenken an Personen, bei denen neue Erkenntnisse vorliegen?

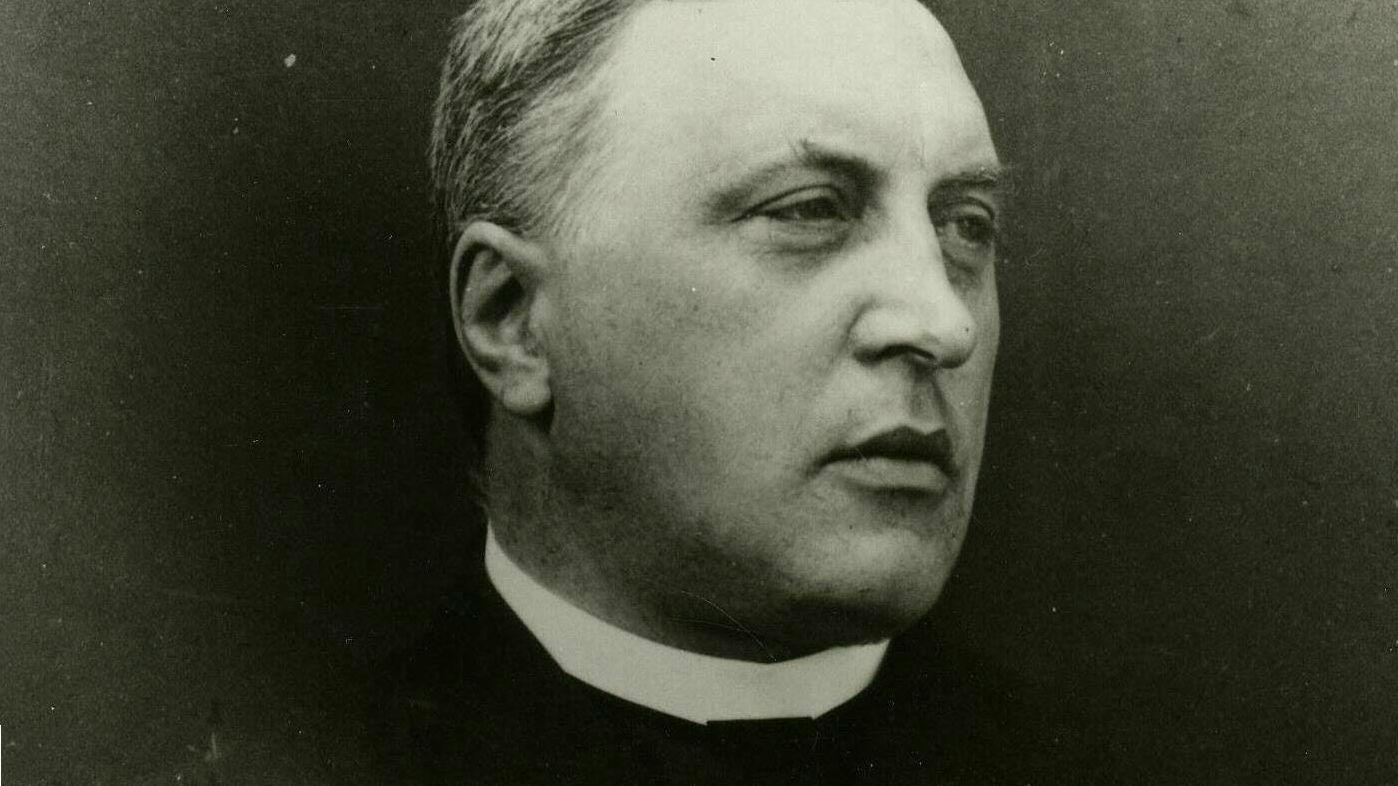

An große Persönlichkeiten, die mit Mut und Engagement etwas bewirkt haben, erinnern wir uns gern – oft wird als Zeichen der besonderen Ehrung eine Straße, ein Platz oder eine Einrichtung nach dieser Persönlichkeit benannt. Doch was ist, wenn das Andenken dieser Persönlichkeit ins Wanken gerät? Wie jüngst im Fall August Pieper? Der katholische Theologe baute als Verbandsvorsitzender des Volksvereins für das katholische Deutschland die Zentrale in Mönchengladbach aus und machte den Verein zur größten katholischen sozialen Organisation der Welt. Damit gehörte Pieper neben Franz Hitze und Ludwig Windhorst zu den großen katholischen Soziallehrern des frühen 20. Jahrhunderts.

Als auf dem Gelände des Aachener Priesterseminars eine Akademie für Erwachsenenbildung des Bistums errichtet wurde, veranlasste der damalige Bischof Johannes Joseph van der Velden die Namensgebung, um damit zum Ausdruck zu bringen, „dass hier im Geist und im Stil der katholisch-sozialethischen Bewegung des frühen 20. Jahrhunderts ein Dialog von Kirche und Gesellschaft fortgesetzt werden sollte“, wie es zur Geschichte der Einrichtung heißt. Seitdem hatte sich die Ausrichtung des Hauses mehrfach gewandelt. Die Einrichtung, die seit 1956 auch den Namen „Bischöfliche Akademie des Bistums Aachen“ trug, verstand und versteht sich als einladender Raum der Begegnung von Nicht-Christen und Christen, mit Blick auf den Dialog mit anderen Religionen, wie der derzeitige Leiter Karl Allgaier verdeutlicht. Als Schwerpunkt bildete sich ab Mitte der 1970er Jahre der jüdisch-christliche Dialog heraus, der Namenspatron war weitgehend aus dem Blick geraten. Zum 1. Januar 2013 war die Sperrfrist auf den Nachlass August Piepers abgelaufen. Erst jetzt war eine Sichtung und Auswertung möglich. Der Historiker Werner Neuhaus machte sich daran.

Die Entwicklung: für das Haus ein Schock

Kritische Stimmen, räumt Karl Allgaier ein, habe es im Vorfeld schon gegeben. Oswald von Nell-Breuning beispielsweise habe auf die nationalsozialistischen Tendenzen in Piepers Denken aufmerksam gemacht. Das Bild erhielt durch die Forschungen von Werner Neuhaus schärfere Konturen. In seinem Buch „August Pieper und der Nationalsozialismus. Über die Anfälligkeit des Rechtskatholizismus für völkisch-nationalistisches Denken“ stellt er heraus, dass August Pieper als ein sogenannter „Brückenbauer“ gelten kann, der im Nationalsozialismus das Regime erkannte, was am ehesten seiner Vorstellung von einer „organischen Volksgemeinschaft“ entsprach, die er zu Beginn der 1920er Jahre entwickelte. „Diese Entwicklung war für uns schon ein Schock“, beschreibt Marco Sorace, Dozent an der Bischöflichen Akademie, den weiteren Austausch mit Neuhaus über die Forschungsergebnisse. „Es stellte sich zunehmend die Frage: Was bedeutet das für unser Haus?“ Früh stand fest, dass man im Haus damit offen umgehen und das Thema aufarbeiten wolle, sagt Karl Allgaier. Eine Fachtagung Ende Februar mit Historikern und Kirchenforschern sollte ein möglichst vollständiges Bild der Person August Pieper erarbeiten.

Keiner der Forscher konnte und wollte bestreiten, dass August Pieper zwischen 1933 und 1942 ein deutliches Bekenntnis zur Unterstützung des Nationalsozialismus vorgelegt und dieses – soweit es ihm gesundheitlich möglich war – verbreitet habe, lautet das Fazit der Tagung aus Sicht von Marco Sorace. Gleichwohl betrachten die Forscher die Frage nach einer Namensänderung unterschiedlich: Werner Neuhaus sieht es als problematisch an, dass für Pieper die Zustimmung zum Nationalsozialismus – er starb 1942 in Paderborn – der Schlusspunkt seines Lebens gewesen sei. Er habe sich nicht, wie andere Persönlichkeiten mit NS-Vergangenheit, anders bewähren können. Der Münsteraner Historiker Olaf Blaschke stellte zwar heraus, dass es zwischen rechtskatholischen Kreisen, zu denen auch August Pieper zu zählen war, und dem Nationalsozialismus viele ideologische Schnittmengen gebe. Gleichwohl gab er zu bedenken, dass die jetzige Tendenz zur Umbenennung leicht dazu führen könne, dass Straßen und Plätze irgendwann „nur noch nach Blumen benannt werden könnten“. Die Entscheidung über eine mögliche Umbenennung des August-Pieper-Hauses fällt letzten Endes das Bistum Aachen.

Wie auf dunkle Flecken reagieren?

Neue Forschungsarbeiten, die Aufhebung von Sperrfristen auf Archivbestände, die der Forschung lange nicht zur Verfügung standen, führen immer wieder dazu, dass dunkle Flecken in der Vergangenheit historischer Persönlichkeiten offenbar werden. Und sie wirft die Frage auf, wie sensibel auf diese Erkenntnisse reagiert wird. Auch in Aachen hat es in jüngerer Vergangenheit Umbenennungen von Einrichtungen und Straßen gegeben: Die Gallwitz-Kaserne wurde 2015 in Löwenstein-Kaserne umbenannt. Seitens der Bundeswehr habe man einen Namen gesucht, der mehr Bezug zu den Aufgaben der Soldaten vor Ort und mehr Bezug zur Stadt Aachen habe. Einen geeigneteren Namenspatron als den Artillerie-General Max von Gallwitz fand man in dem jüdischen Physiker und Chemiker Leo Löwenstein, der als Offizier im Ersten Weltkrieg gekämpft hatte. Kontrovers diskutiert wurde auch die Umbenennung der Agnes-Miegel-Straße 2016: Die als „Mutter Ostpreußens“ bekannte Dichterin stand dem NS-Regime ebenfalls nahe. Ein Gutachten aus Münster wertete sie 2011 als Stütze des Regimes. Eine Bürgerinitiative wehrte sich gegen die Umbenennung mit der Begründung, dass Miegel nach 1945 rehabilitiert worden sei. Wie es im Fall des August-Pieper-Hauses weitergeht, ist noch offen. Die Tagungsergebnisse sollen zunächst als Buch zur weiteren Bewertung veröffentlicht werden.