Unsere Verantwortung bleibt

Im Angesicht von Abschottung und Relativierungen: Was lehrt uns das Gedenken an Auschwitz heute?

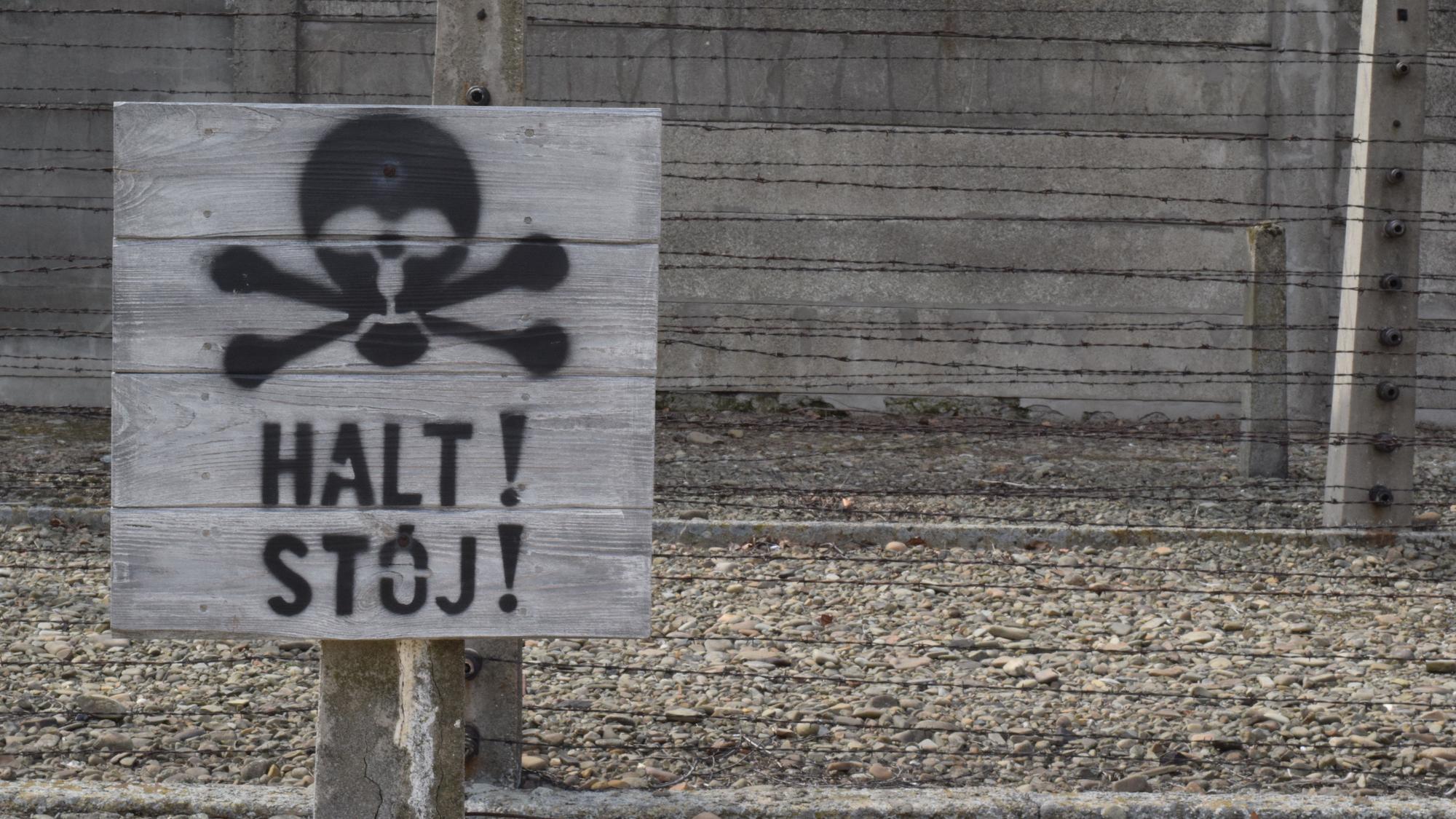

Bald jährt sich die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau zum 75. Mal. Was lehrt uns das Gedenken an das Menschheitsverbrechen der Deutschen heute? Im Gespräch mit der KiZ skizziert Manfred Deselaers Antworten. Der Priester des Bistums Aachen engagiert sich seit drei Jahrzehnten vor Ort in Polen.

Wie führte Sie Ihr Weg nach Oswiecim?

1974 ging ich als Freiwilliger nach Israel. Damals erfuhr ich erstmals von Auschwitz. Ich war schockiert, dass Deutsche so etwas machen können und gemacht haben. Israel ist bis heute nicht ohne den Holocaust zu verstehen. Aus jener Zeit ist mir dieses Streben nach Hoffnung geblieben, die uns zugesagt ist, auch im Angesicht der Erfahrung von Auschwitz. Ich habe daraufhin Theologie studiert und wurde Priester.

Der damalige Pfarrer von Oswiecim lud mich ein, in seiner Gemeinde mitzuarbeiten. Nach meiner Kaplanszeit ermöglichte mir Bischof Hemmerle das. So lernte ich zunächst in Lublin Polnisch und lebe nun schon seit 29 Jahren in der Stadt, die während des Krieges Auschwitz hieß.

Wie haben Sie sich in dieses Thema, das Ihnen wie vielen anderen lange fremd war, eingearbeitet?

Als erstes habe ich in Krakau meine Doktorarbeit geschrieben über den Kommandanten von Auschwitz. Das war ein fünfjähriger Einstieg ins Thema. Dadurch ist mir alles konkret geworden: Konkrete Menschen tun konkrete Dinge mit konkreten Menschen. Hinzu kam die Begegnung mit ehemaligen Häftlingen. Das, was in Auschwitz geschehen ist und was wir daraus heute lernen können und müssen, kam mir immer näher und wurde mir immer klarer. Das ist nicht irgendeine schreckliche Welt, sondern es ist unsere Welt. Und es ist unsere Verantwortung, nicht die von Gott. Auschwitz beschreibt die Dimension unserer Verantwortung: Was dort geschah, war möglich, es ist möglich, es bleibt möglich.

Wer ist gefragt, um ein Wiederkehren des Unrechts zu verhindern?

Viele delegieren das an „die da oben“. In den letzten Jahren ist es mir wichtiger geworden, auf die eigene, die persönliche Verantwortung zu schauen. Und mich im Angesicht des Geschehens zu fragen: Was hat das mit mir zu tun? Wie hätte ich mich verhalten, zum Beispiel als Deutscher in der deutschen Stadt Auschwitz? Hätte ich gemerkt, dass da Verbrechen geschehen und nicht ein notwendiges Übel, wie die anderen es sahen? Und zuletzt die Frage: Wenn ich es als Verbrechen erkannt hätte, hätte ich gehandelt, das zu stoppen? Aus der Begegnung mit Häftlingen habe ich gelernt, wie groß die Verantwortung jedes einzelnen ist. Eigentlich ist es ganz einfach, das Leid im anderen zu sehen. Und doch sagt sich das einfacher, als dass es getan ist. Ich weiß, wie ich will, dass ich reagiert hätte. Ich weiß nicht, ob ich es tatsächlich getan hätte. Aber die entscheidende Frage heißt: Wie reagiere ich jetzt?

Welche Lehren bleiben aus Auschwitz, wenn die Generation der Zeitzeugen ausstirbt?

Der Schock, dass so etwas möglich ist, bleibt, und der Ruf nach persönlicher Verantwortung auch. Auschwitz fragt mich, welche Werte und Weltanschauungen mich tragen. Da kommt auch die Frage nach Gott ins Spiel. Der Schlüsselpunkt ist die Würde aller Menschen. Die Nazis sprachen von Untermenschen und Ungeziefer. Wenn der Mitmensch kein Mitmensch mehr ist, dem ich in die Augen schaue, dann geht’s schief. Wenn wir vergessen, dass wir im globalen Dorf Brüder und Schwestern sind, dann geht’s ebenfalls schief. Klar ist es in der Familie nicht immer leicht, das wissen wir alle. Aber Familie hört nicht auf, Familie zu sein.

Wie bewerten Sie das Erstarken politischer Strömungen, die diesen Konsens verlassen?

Auschwitz richtet unseren inneren Blick auf die Frage, wie Zusammenleben gelingen kann. Um das Verbrechen zu überwinden, Versöhnung zu ermöglichen, Zukunft gemeinsam zu gestalten, braucht es Begegnung. Zurzeit wird so viel investiert in Abgrenzung und Bewaffnung. Wenn nur halb so viel in Begegnung investiert würde, wäre all die Aufrüstung nicht erforderlich. Abgrenzungstendenzen beobachte ich auch bei der Bewertung von Auschwitz. Da heißt es: Schaut doch mal auf den Antisemitismus in Polen, was die Israelis mit den Palästinensern tun, was in Burundi geschah, was Trump und Putin machen. Und es wird gesagt: Kriege wird es immer geben, und im Krieg geschehen nun mal grausame Sachen.

Was halten Sie dem entgegen?

Es ist nicht alles dasselbe. Wenn uns das, was in Auschwitz geschah, nicht mehr erschreckt, haben wir unsere Verantwortung nicht begriffen. Es hilft auch nichts, so zu tun, als betreffe es uns nicht, weil wir eine andere Generation sind. Bei den Jugendlichen, die zu uns kommen, spüre ich eine Offenheit für diese Botschaft.

Der Klimaschutz politisiert viele junge Menschen. Spüren Sie das in Ihrer Arbeit?

Tatsächlich stellen viele heute neu die Frage, wie wir zusammenleben. Manches geht in die Richtung, die der Papst mit Laudato si eingeschlagen hat: Die Verantwortung für die Natur und für das Zusammenleben der Menschen gehören zusammen. Mich treibt die Sorge um, wie diese Energie der jungen Menschen produktiv genutzt werden kann. Das ist eine gewaltige seelsorgliche Herausforderung, die wir kaum im Blick haben. Ich möchte verhindern, dass sich Enttäuschung in Aggression entlädt.

Wo hat Kirche hier ihren Ort?

Ich erlebe, dass die meisten Jugendlichen mit Kirche nichts mehr anfangen können. Das heißt: Ich kann immer weniger voraussetzen. Aber Auschwitz fragt zum Beispiel nach meiner opferbereiten Liebe. Das verstehen die Jugendlichen. Und vielleicht können sie so auch den Sinn des Kreuzes besser verstehen.

Das Gespräch führte Thomas Hohenschue.