Selbst bestimmen

In Gangelt und Hehn wird 150-jähriges Jubiläum gefeiert

Das feiert die Dernbacher Gruppe Katharina Kasper Vianobis an den beiden Standorten mit großen Festen. Ein Rückblick auf die Geschichte zeigt, wie sich das Verständnis für und die Förderung von Menschen mit Behinderungen in den vergangenen Jahren geändert hat.

Fast ihr ganzes Leben hat Karin Brodkorb in einer Einrichtung der Armen Dienstmägde Jesu Christi, wie die Dernbacher Schwestern offiziell heißen, gelebt und gearbeitet. Als Dreijährige wohnte sie im Haus in Gangelt zusammen mit anderen Kindern. Als junge Frau zog sie in ein anderes Haus in der Nähe von Frankfurt am Main, um dort als Küchenhilfe zu arbeiten. Aber das Heimweh trieb sie zurück, und so kam sie wieder an den Niederrhein, zog in das Haus in Mönchengladbach-Hehn. Hier hatte sie ihre Freundinnen, und hier war ihre Arbeitsstelle als Küchenhilfe. Als 2005 die Küche im ehemaligen Kloster Hehn umstrukturiert wurde, zog Brodkorb in eine betreute Wohngruppe in Geilenkirchen. Ihre beste Freundin zog mit. Heute lebt sie im Wohn- und Pflegeheim in Gangelt. Nach einem Unfall ist sie auf Pflege angewiesen. Im Prinzip hat Karin Brodkorb einen ganz normalen Lebenslauf, wie viele Frauen ihrer Generation. Mit einer Besonderheit: Die 66-Jährige hat eine geistige Behinderung. „Vor ihrem Unfall aber wäre sie nach heutigen Standards in der Lage gewesen, ein weitestgehend selbstständiges Leben zu führen“, sagt Josef Aretz, Leiter der Katharina-Kasper-Heime in Gangelt und Hehn. Karin Brodkorbs Biografie ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich der Umgang mit Menschen mit Behinderung und deren Förderung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft verändert haben.

Seit Anfang der 1970er Jahre werden Menschen mit Behinderungen gefördert

In den 1950er Jahren wurden behinderte Kinder oft noch als Makel gesehen. Eltern sahen sich vielen gesellschaftlichen Ressentiments gegenüber. Der Zweite Weltkrieg war noch keine zehn Jahre vorüber, die Ideologie der Nationalsozialisten vom „gesunden Volkskörper“ steckte noch in vielen Köpfen. Auch aus dem Kinderheim in Gangelt holten die Nazis Kinder mit Behinderung ab, um sie zu ermorden. Aber schon Ende des 19. Jahrhunderts, weit vor der Machtergreifung der Nazis sprachen sich vereinzelt Mediziner und Juristen dafür aus, „lebensunwertes Leben“ zu vernichten – also Kinder und Erwachsene mit einer geistigen Behinderung zu ermorden. Auch nach dem Krieg waren Heime und Werkstätten für Menschen mit Behinderung oft Verwahranstalten. Aber mit den Jahren setzte sich die Erkenntnis, dass sich auch geistig behinderte Kinder, Frauen und Männer durch Förderung und sinnvolle Beschäftigung weiter entwickeln können, durch. In Gangelt prägte Anfang der 1970er Jahre Schwester Hugoberta auf neue Weise das Betreuungskonzept. Als Heilpädagogin war sie der Ansicht, dass eine sinnvolle Beschäftigung zur persönlichen Entwicklung beitragen könne. „Deshab überlegte sie für jeden Bewohner, wo ein Einsatz für die Weiterentwicklung sinnvoll sei“, berichtet Aretz. Ihre Freude an der Arbeit in der Küche hat so zum Beispiel dazu geführt, dass Karin Brodkorb in ein Haus in der Nähe von Frankfurt am Main ging. Einmal getroffene Entscheidungen wurden allerdings auch wieder rückgängig gemacht, wenn sich herausstellte, dass sie nicht richtig waren. Den Bewohnern wurde durchaus ein Mitspracherecht eingeräumt, wo sie leben und arbeiten wollten. So kam es, dass Karin Brodkorb nach wenigen Monaten der Weg zurück in die Heimat offen stand. Ihr Heimweh wurde ernstgenommen. Ein Punkt, der heute in der Arbeit mit Kindern, Frauen und Männern mit Behinderungen selbstverständlich ist.

Ihre Kenntnisse im Schreiben und Lesen erleichtern ihr die Kommunikation

Auch Schulbildung ist heute für die Kinder selbstverständlich. Kinder, die früher aufgrund einer körperlichen Behinderung in keiner Regelschule aufgenommen wurden, haben heute einen gesetzlichen Anspruch auf den Schulbesuch. Und auch Kinder und Jugendliche mit einer geistigen Behinderung lernen in Förderschulen Grundlegendes. Dass Karin Brodkorb Lesen und Schreiben lernte, war zu ihrer Zeit nicht so selbstverständlich. Eine Fähigkeit, die ihr heute in der Kommunikation mit Betreuern, Pflegern und Besuchern enorm hilft. Denn ihre Aussprache ist infolge ihres Unfalls undeutlich geworden. Also nimmt die 66-Jährige einfach Papier und Zettel und schreibt auf, was sie sagen möchte. Auf diese Weise kann sich jeder mit ihr unterhalten. Wer ihr Zimmer betritt, findet hier nichts Auffälliges. Ein spezielles Pflegebett ist der einzige Einrichtungsgegenstand, der darauf hinweist, dass hier eine Person lebt, die im Alltag Hilfe braucht. An der Wand hängen Fotos von der jungen Karin, die einen Kanarienvogel auf der Hand hält. Der Vogel beugt sich mit dem Oberkörper leicht nach vorn und zaust der Frau mit dem Schnabel die Haare. Daneben hängen Erinnerungsfotos an ihre Freundin, mit der sie früher in Hehn und Geilenkirchen wohnte. Die Freundin ist bereits verstorben. Auch an Ordensschwestern, die sie früher betreut haben, erinnern einige Fotos. Zu einer Schwester hat Karin Brodkorb nach wie vor Kontakt. Überhaupt mag sie es, wenn sie sich unter die Leute mischt. Mit den anderen Bewohnern setzt sie sich gerne an den großen Tisch im Aufenthaltsraum oder macht es sich auf einem der Sessel bequem. Auch auf der Terrasse, in der „Raucherecke“, trifft sich die leidenschaftliche Raucherin gerne mit anderen, um eine Zigarette zu genießen. Einmal pro Woche verlässt sie das Haus, um zu ihrer „Lerngruppe“ zu gehen, wo sie mit anderen rechnet, schreibt und liest. Und wenn es darum geht, Feste und Gottesdienste vorzubereiten, ist Karin Brodkorb auch dabei. Sie führt ein selbstbestimmtes Leben – auch wenn sie auf Hilfe angewiesen ist. Gefeiert wird das 150-jährige Jubiläum in Mönchengladbach-Hehn mit einem Festgottesdienst mit Bischof Helmut Dieser im Klostergarten und anschließendem Imbiss. In Gangelt wird am Sonntag, 30. Juni, mit einem Jahrmarkt gefeiert.

>>Info

Gegründet wurde der Orden der Armen Dienstmägde Jesu Christi am 15. August 1851, als fünf junge Frauen im Westerwald ihr Ordensgelübde ablegen.

20. Oktober 1869 Die ersten Ordensschwestern der Gemeinschaft kommen nach Hehn.

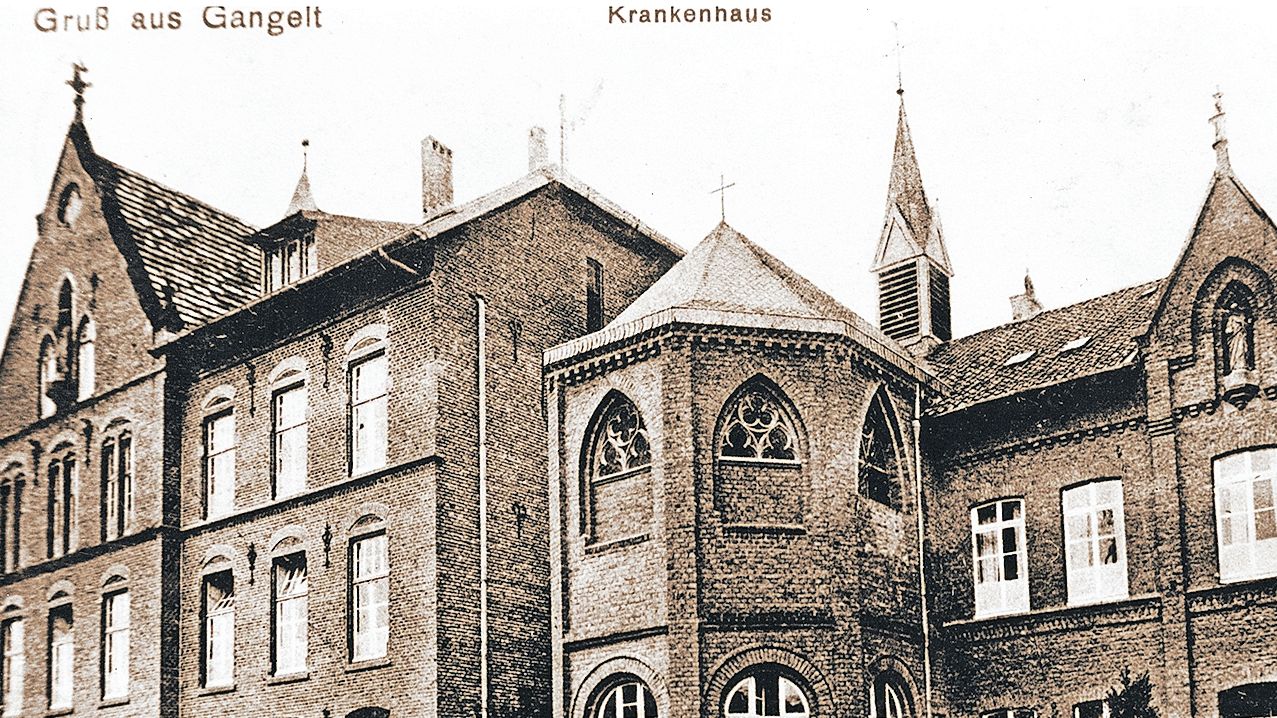

1870 errichten die Ordenschwestern auf einem Grundstück der Pfarrgemeinde ein Kloster. Hier wurden zunächst schulpflichtige Mädchen unterrichtet und arme Kranke unentgeltlich versorgt.

1890 Bezug eines Neubaus, der als Pensionat für junge Frauen genutzt wird. Daraus entsteht die Pflegevorschule, die bis 1983 junge Frauen ausbildet.

1896 werden die zwei Krankensäle weiter zum Krankenhaus ausgebaut.

1917 Einrichtung einer Kinderverwahrschule, nach deren Schließung wird ein Kindergarten eingerichtet. 1960 Neubau eines Altenheims

1963 schließt das Krankenhaus.

2009 Eröffnung der Wohnanlage „Zum Alten Kloster“ mit 20 Wohnungen

2010 Eröffnung der Tagespflege