Mitten unter uns

Wie Jugendliche die Erinnerung lebendig halten

Ob es an ihrem zehnten Geburtstag einen Kuchen und Geschenke gab, ist heute nicht mehr bekannt. Besonders glücklich dürfte der 21. August 1943 für Dina Gottschalk ohnehin nicht gewesen sein. Denn einen Monat zuvor hatten die Nazis ihre Eltern, Alwin und Selma Gottschalk, am 16. Juli 1943 in Sobibor ermordet.

Sie wurden direkt nach ihrer Ankunft in dem Vernichtungslager in die Gaskammer geschickt. Dina überlebte das Grauen, weil das niederländische Ehepaar Engbert und Christina Bakker das Mädchen aufgenommen hatte und als ihre eigene Tochter ausgab. Ein menschliche Tat, die für die Bakkers selbst lebensgefährlich war – auch für die später geborenen beiden leiblichen Töchter des Paares.

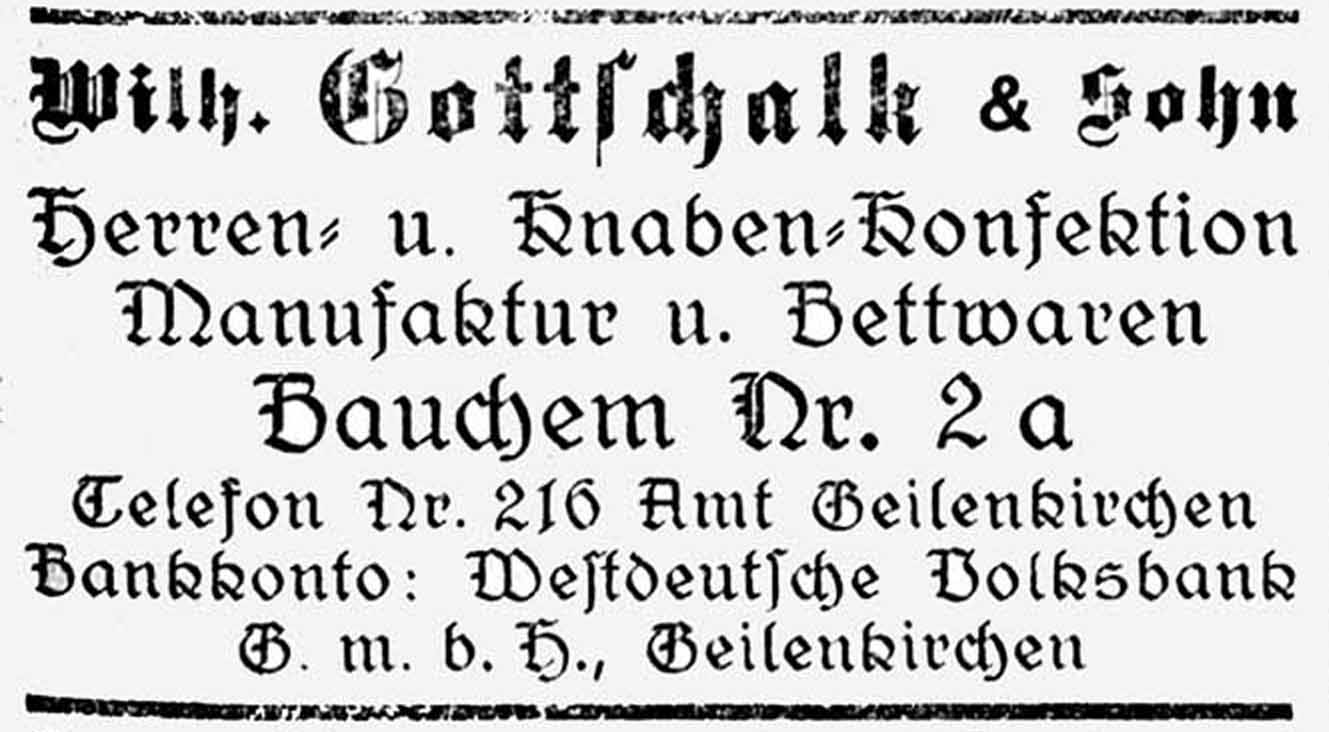

Dass die Familie Gottschalk seit über 160 Jahren in Geilenkirchen ansässig war, zählte für die Nazis nicht. Etwa 1770 kamen Alwins Ururgroßeltern Salomon/Jacob Gottschalk und Judith Jonas aus Rheinbach bei Bonn und ließen sich in Hünshoven nieder. Alwin gründete in Bauchem ein Textilwarengeschäft, das er mit seinem Vater, Wilhelm Gottschalk, führte. Mit Selma fand er menschlich wie geschäftlich die ideale Lebenspartnerin. Sie stammt ebenfalls aus einer Kaufmannsfamilie. Ihr Vater führte ein Geschäft für Konfektions- und Schuhwaren in Hameln. Selma machte im elterlichen Betrieb eine kaufmännische Ausbildung.

1932 heirateten Selma und Alwin, da war in Deutschland schon der Antisemitismus erstarkt. Als Tochter Edith-Dina 1933 geboren wurde, waren die Nazis bereits ein halbes Jahr an der Macht. Um eine Zukunft zu haben und den Schikanen des Terrorregimes zu entkommen, ging die kleine Familie im Dezember 1937 in die Niederlande. Hier zog das Paar mehrmals um, um der Verfolgung zu entgehen. Bis die Eltern ihre Tochter 1943 zu den Bakkers gaben, bevor sie nach Sobibor deportiert wurden und starben.

Dina blieb nach dem Krieg nicht bei den Bakkers. Mit zwölf Jahren war sie im April 1946 Passagierin des Schiffes „Cairo“, das sie nach Haifa brachte. Das Kind war alleine auf der Welt, ihre Verwandten waren alle tot. Sie wuchs im Kinderheim „Mossad Allyah“ auf und gründete später mit ihrem Mann Peter Friede in Haifa eine Familie.

Es sind Geschichten wie diese, die die Schülerinnen und Schüler an den Geilenkirchener Schulen immer wieder mit Hilfe von Karl-Heinz Nieren recherchieren und in Projektarbeiten präsentieren. „In die Erinnerungsarbeit sind in Geilenkirchen alle vier Schulen eingebunden“, sagt Nieren. Er will die Geschichte weitergeben und beobachtet, dass sich trotz wieder lauter werdendem Antisemitismus in Deutschland Jugendliche stark gegen rechte Strömungen engagieren.

Ein Projekt ist die digitale Nachbildung der Geilenkirchener Synagoge, das Jugendliche mit Hilfe des Architekturbüros “Architectura Virtualis“ realisiert haben. „Basierend auf Material aus dem Archiv von Karl-Heinz Nieren haben die Schülerinnen und Schüler aufbereitet, wie die Synagoge ausgesehen hat“, sagt Geschichtslehrer Pascal Cremer. Der Pädagoge hat zusammen mit seiner Kollegin Andrea Schlömer das Projekt betreut.

Ein anderes ist der Lichtergang, der in diesem Jahr am 10. November ab 18 Uhr stattfindet. Nach einer Gedenkfeier in der evangelischen Kirche ziehen die Teilnehmenden mit Ballons zum Synagogenplatz und zum jüdischen Friedhof. Auf dem Weg werden Schülerinnen und Schüler an Orten mit Stolpersteinen die Geschichten der Menschen erzählen, deren Namen auf den Steinen eingraviert sind.