Licht, Luft und Leben

Das Columbarium St. Marien in Würselen ist ein Ort der Ruhe, Begegnung und Hoffnung, ein Haus der Stille, das Menschen zusammenbringt.

Hoch, hell, luftig, die letzte Heimat der Verstorbenen ist zugleich ein Haus für die Lebenden, in dem es sich atmen lässt, wo man nicht nur Ruhe zum stillen Gedenken findet, sondern häufig auf andere Menschen trifft, Begegnung erfährt.

„Das war von Anfang an unser Ziel“, betont Ursula Grafen (55), Leiterin der Verwaltung des Columbariums St. Marien in Würselen-Scherberg, die mit Fantasie und Engagement diese Begräbnisstätte betreut und sogar ein lebendiges Rahmenprogramm mit Vorträgen, Aktionen und generationsübergreifenden Ideen entwirft. So haben kürzlich die Kinder der gegenüberliegenden Kindertagesstätte blühende Spuren gelegt: Ihre gepflanzten Blumen sorgen für Farbpunkte in der Rabatte vor dem alten Kreuz.

Ursula Grafen verbindet Anteilnahme und Respekt mit dem Bekenntnis zum Leben. Sie nimmt die Träume und Sehnsüchte derjenigen ernst, deren Asche hier – in schlichten Kapseln, geborgen in Leinenbeuteln – bewahrt werden und in den schmalen Fächern ruhen. Als bei einer ersten Besichtigung ein kleines Mädchen fröhlich durch den geschickt eingeteilten Raum hüpft, um alles zu erkunden, wird es von seinen Eltern gebremst – das tut man nicht? Ursula Grafen lächelt noch immer bei der Erinnerung. „Das war doch für uns ein Kompliment, das Kind empfand keine Scheu, war nicht bedrückt, wunderbar.“

Und so fordert sie jeden dazu auf, das Haus, seine wohltuende Ruhe zu erspüren. Die Geschichte des Gebäudes mit über 3100 Nischen in Einzel- und Doppelausführung für Menschen jeden Glaubens, das seine Bezeichnung von „Columba“, lateinisch für „Taube“, erhalten hat, schwingt heute noch immer in seiner neuen Bestimmung mit: Es ist ein Ort für die Menschen dieser Region, die ihn ersehnt haben, dafür Opfer brachten und sich mit ihm identifizierten.

1925 erfüllt sich der drängende Wunsch der Scherberger Gemeinde, ein eigenes Gotteshaus zu erhalten. Alte Fotos zeigen einen wuchtigen und zugleich anheimelnden Bau mitten auf einem wild bewachsenen Gelände. „Dabei sind die Menschen sehr arm, aber sie setzen sich ein und die Pfarrer sind einfallsreich“, weiß Ursula Grafen aus der 100-Jahr-Chronik. So hat man zum Sammeln von Spenden sogar Gänseblümchen verkauft.

Es gibt Umbauten, Veränderungen, Verschönerungen durch Fenster, die magisches Licht in den Raum zaubern – bei Sonnenschein am besten gegen 17 Uhr, wie Ursula Grafen Besuchern rät. Ihr und allen Aktiven liegt die lebhafte Nutzung des Gebäudes am Herzen, die sie bis zur letzten Handreichung gestaltet und dabei auf die Individuellen Wünsche derjenigen eingeht, die Abschied nehmen und oft Gedanken oder Wünsche der Verstorbenen mitbringen – eine Lieblingsmusik, einen Text, besondere Blumen, jemanden, der Abschiedsworte sagt, vielleicht einen Priester – aber nicht unbedingt. Nahezu alles ist möglich, sogar meditativen Tanz hat es bereits gegeben. „Und einen Segen dürfen wir alle sprechen“, betont die Verwalterin des Columbariums, die sich in allen Trauer-Schritten auf das Pastoralteam der Pfarrei verlassen kann.

Nach einer strukturell notwendigen Sanierung in den 90er Jahren wird die Kirche St. Marien im Zuge der Fusion aller Würselener Kirchengemeinden 2010 in die neue Pfarrei St. Sebastian integriert, in der sich auch St. Balbina, St. Peter und Paul, St. Lucia, St. Nikolaus, St. Pius X. und St. Willibrord wiederfinden. Ursula Grafen hat als langjährige Mitarbeiterin in Pfarrbüros viele Erfahrungen aus dieser Zeit, die sie nun nutzt. Im Zuge eines bistumsweiten Prozesses kommt es zur Entwidmung der Kirche. Zwischen 2017 und 2019 erfolgt die Umwandlung in ein Columbarium, eine Begräbnisstätte, die man 2020 feierlich eröffnet. „Genau zur Zeit der Corona-Pandemie mit all ihren Regeln“, erinnert sich Ursula Grafen.

Die vergangenen 100 Jahre leuchten aus den hohen Fenstern über dem ersten Raum mit hellen Stühlen, eine Mariendarstellung, flankiert von romantischen Engeln, wo der Abschied beginnt und die Asche zunächst in einer edlen Schmuckurne aus Ebenholz und Walnussholz ruht.

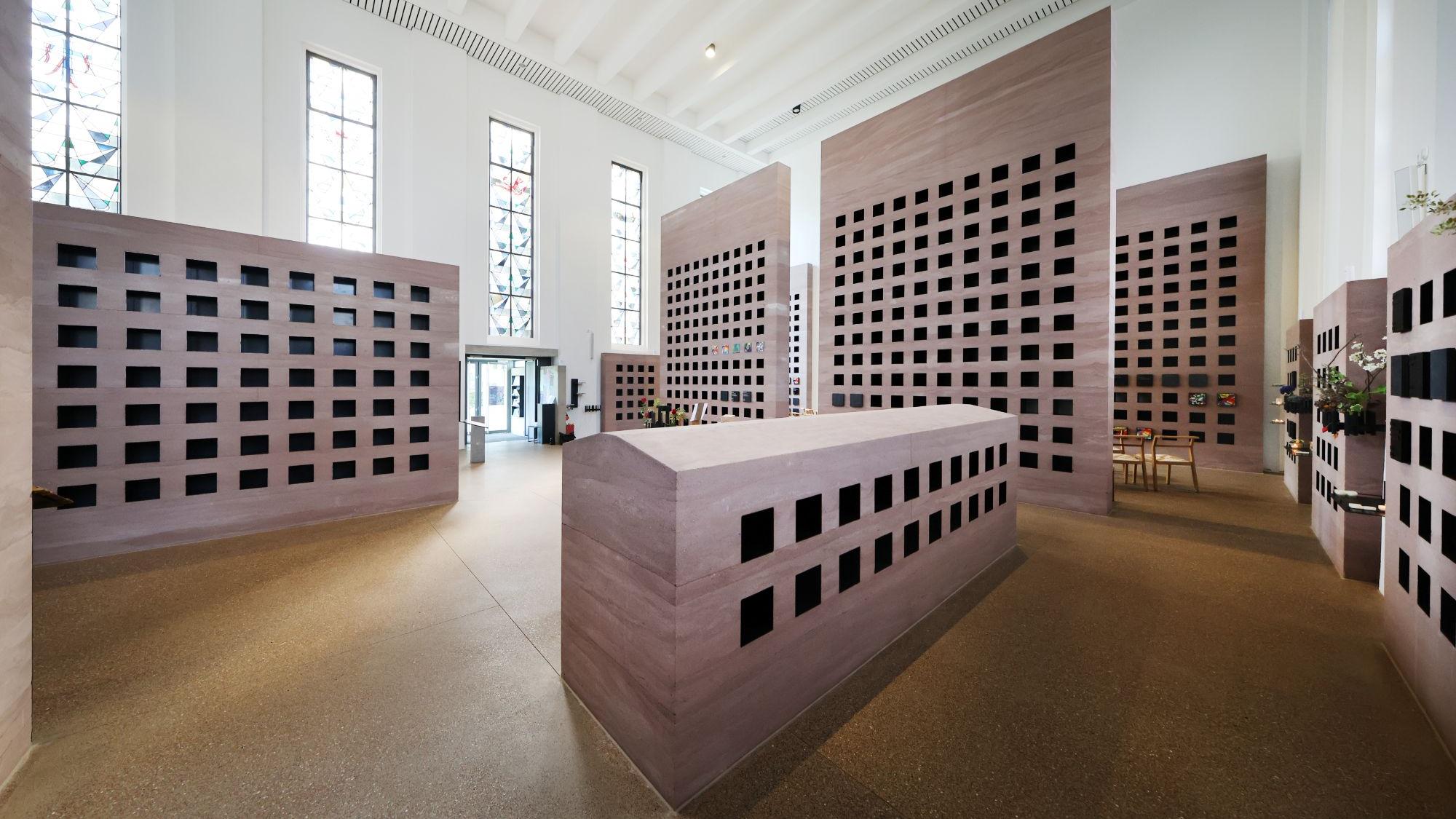

Geht man tiefer hinein in das Columbarium, fallen klar und modern gestaltete Seitenfenster des Krefelder Glaskünstlers Gustav Fünders (1903-1973) auf, die himmelwärts strebend den Mauern Leichtigkeit schenken. Wie große „Raumteiler“ stehen die Wände der Grabstätten frei und doch sicher in geometrischer Ordnung, es gibt Stelen und in den Sarkophagen Raum für Doppelbelegungen, eine Armlänge, zwei Aschekapseln, alles erbaut aus Stampfbeton, der in einem dezenten Dunkel-Rosé natürlich eingefärbt ist und sich angenehm anfühlt, wenn man ihn berührt.

„Ich kann mich noch erinnern, wie die Arbeiter jede Lage mit den Füßen gestampft haben, die leichten Unterschiede, hier und da Rillen, sind gewollt“, betont die Verwalterin. Alle sind sie erdbebensicher, den Stahl der Kästen kann man nur noch in den silbrigen quadratischen Einfassungen erahnen. Gleichfalls auf der Empore, wo einst die Orgel erklang, gibt es Nischen. „Eine Chorsängerin, die dort oft gesungen hat, wollte hier die letzte Ruhe finden“, erinnert sich Ursula Grafen – sogar an den Förster, der seinen Platz im Licht des Fensters mit der Darstellung des Heiligen Hubertus‘ ausgesucht hat und bei dem die Familie die Hülle des Aschekapsel mit Blättern aus dem Wald schmückte. Die Ruhezeit beträgt für alle 20 Jahre. Sollte sie nicht verlängert werden, wird die Aschekapsel nach Ablauf der Zeit in einem „ewigen Grab“ bestattet.

Der letzte Schritt einer Bestattung: Im zweiten Raum wird die Schmuckurne geöffnet. Ob Abschiedsrosen, Kerzen im modern gestalteten Feld aus aufstrebenden, schlanken Metall-Stelen oder letzte Gebete. Der Moment des Abschieds ist bewegend, auch für Ursula Grafen. „Ein Handwerker, der die Stahlplatte fachgerecht vor die Nische setzt, steht im Hintergrund bereit“, sagt sie. „Er wird erst arbeiten, wenn die Menschen den Raum verlassen, vielleicht zur gemeinsamen Kaffee-Runde. Kommen sie zurück, ist alles perfekt.“