Künstliche Intelligenz

Erst der kritische Umgang mit der KI ermöglicht eine kreative Nutzung

Es gab Zeiten, in denen sich Schüler schon die Hausaufgaben von der Künstlichen Intelligenz schreiben ließen, als die Hälfte des Kollegiums noch gar nicht wusste, dass es die KI überhaupt gibt. Oder anders formuliert: „Das Ding ist seit zwei Jahren in der Welt und frei zugänglich“, bringt es Bettina Berres auf den Punkt.

Und die KI wird nicht wieder verschwinden. Ein Verbot ist für die Digitalisierungsbeauftragte der Bischöflichen Clara-Fey-Schule daher gar keine sinnvolle Option. „Dass abgeschrieben wurde, gab es schon vor der KI. Wir dürfen halt keine Hausaufgaben mehr stellen, die von der KI übernommen werden können“, sagt sie. Und noch mehr: Ziel müsse es sein, Schülerinnen und Schülern einen durchaus reflektierten Umgang mit der KI beizubringen. Denn nur, wer gelernt habe, damit kritisch umzugehen, könne die neue Technik kreativ und produktiv einsetzen.

Die Clara-Fey-Schule in Schleiden gleicht aktuell einem digitalen Versuchslabor, in dem Einsatzmöglichkeiten, Chancen und Risiken der KI-Nutzung im Unterricht untersucht werden. Es ist eine Art Pilotprojekt, über alle Fächer, über alle Jahrgangsstufen (ab der Klasse 7) hinweg. In enger Abstimmung mit Schulleitung und Vertretern der einzelnen Fachschaften lotet das Kollegium aus, was für den Unterricht relevant sein könnte, wie sich KI ergänzend einsetzen lässt, welchen Mehrwert sie für die Schülerinnen und Schüler, aber auch für die Lehrerinnen und Lehrer beispielsweise bei der Unterrichtsvorbereitung, schafft.

„Die Schule stellt dem Kollegium einen riesigen digitalen Werkzeugkasten zur Verfügung, im vergangenen Jahr haben wir mehrere Schulungen gehabt und jetzt probieren wir ganz unterschiedliche Ansätze aus. Daraus werden wir den großen Fahrplan erstellen“, skizziert die Digitalisierungsbeauftragte die Strategie.

Bereits heute kommt beispielsweise im Fach Geschichte die KI zum Einsatz. Einhards Beschreibung Karls des Großen ist der wichtigste historische Bericht über das Aussehen und die Gewohnheiten des Kaisers, die den Schülerinnen und Schülern nun als Grundlage dient, die KI nach Auswertung der Quelle mit Informationen und Anweisungen zur Erstellung eines Bildes zu füttern. Dabei müssen sie sich (ganz ohne Hilfe der Künstlichen Intelligenz) in den Text einarbeiten und beispielsweise erst einmal herausfinden, was ein „Wams“ ist. Dass die entstandenen Bilder des Kaisers trotz der identischen Quelle alle anders aussehen, verwundert nur auf den ersten Blick. „Geschichte ist nicht die ‚Wahrheit‘ über die Vergangenheit, sondern immer von der Perspektive des Geschichtsschreibenden abhängig“, erklärt Bettina Berres.

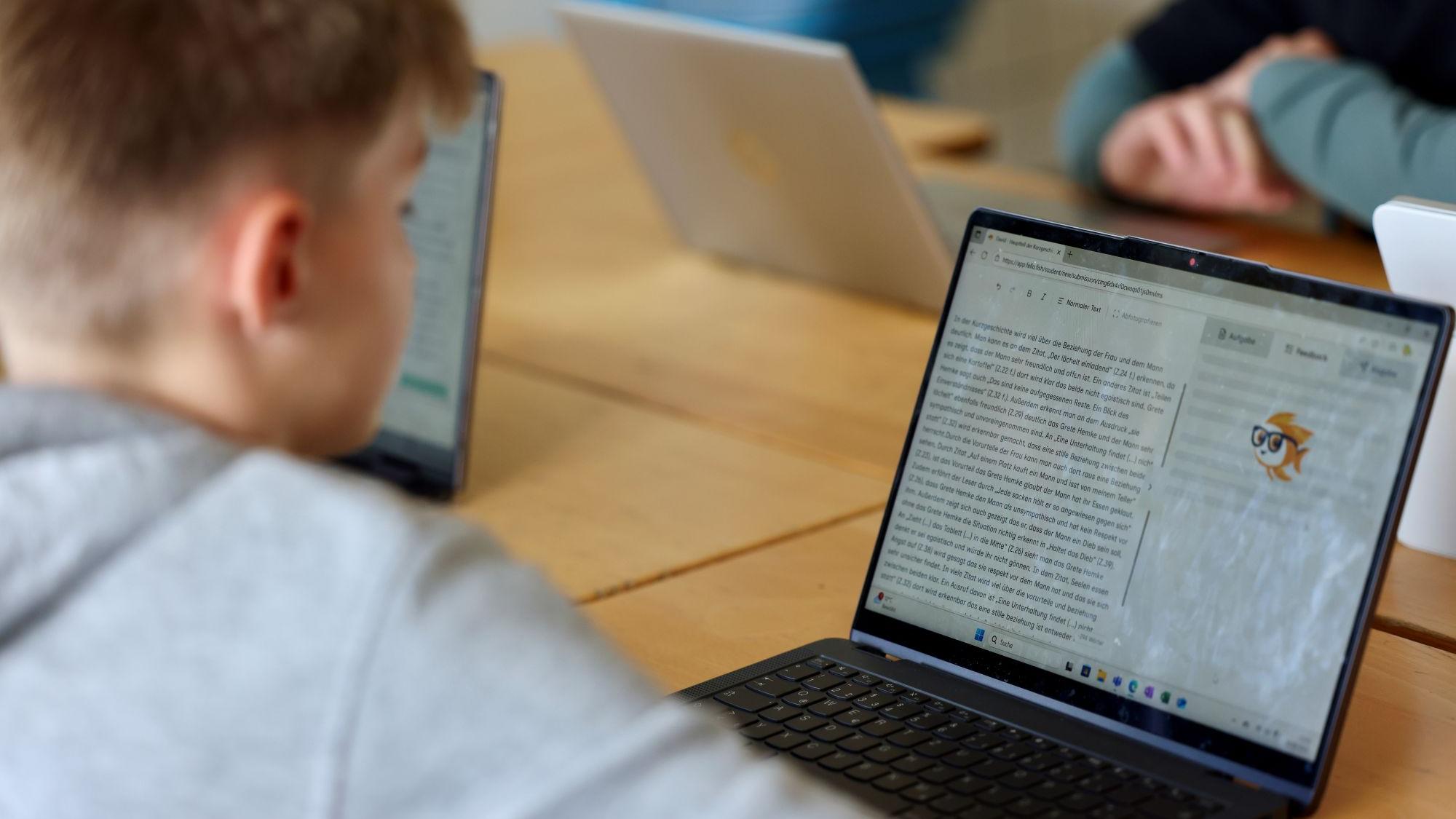

In einem anderen Kontext kommt die KI beispielsweise zum Einsatz, um Schülerinnen und Schülern, die eine Quellenanalyse für eine Deutschklausur erarbeiten mussten, als „Schreibtutor“ ein direktes Feedback zu geben, wo noch Nachbesserungsbedarf besteht, wo eventuell Punkte falsch interpretiert worden sind. Die Kriterien, die der KI ermöglichen, die Arbeit der Schüler zu beurteilen, wurden vorab von „Menschenhand“ genau beschrieben und festgelegt. „Wir haben immer die Möglichkeit, in Echtzeit zu schauen, was gerade bearbeitet wird, wie die KI reagiert – und können auch steuernd eingreifen“, erklärt Bettina Berres. Am Ende jeder Anwendungsmöglichkeit schaut immer eine Lehrkraft kritisch auf das Ergebnis und den Entstehungsweg. „Die KI kann auch für uns Lehrer Dinge leisten, die wir in dieser Schnelle sonst nicht leisten können“, sagt die Pädagogin.

Ob als Informationsquelle, virtueller Diskussionspartner oder Trainingssystem: Es gibt viele Anwendungsmöglichkeiten. Wer die Künstliche Intelligenz einsetzt, müsse aber auch über Medienkompetenz verfügen, Quellen kritisch beleuchten und mehrere Recherche-Wege zur Überprüfung der Ergebnisse kennen und anwenden können. „Die KI darf nie der einfache Weg sein, der mir die Arbeit abnimmt, meine Hausaufgaben schreibt“, betont Bettina Berres. Vielmehr könne die KI ein Werkzeug sein, das die eigenen Kompetenzen verbessert. „Die KI kann mir helfen, daran zu arbeiten, dass ich besser werde“, bilanziert die Lehrerin.

Die größte Gefahr der neuen Technologie gehe davon aus, dass Menschen der KI direkt Glauben schenken, die Ergebnisse weder einordnen noch kritisch hinterfragen. Der Einsatz von KI im Schulleben müsse daher stets mit einer Einordnung einhergehen, Teil eines umfassenden Medienerziehungskonzepts sein. Teil dieses Konzept ist neben dem Umgang mit EDV-Anwendungen die Vermittlung der Grundlagen: Wie funktioniert ein Algorithmus? Wie vertrauenswürdig sind Quellen, welche Möglichkeiten zur Überprüfung gibt es? Wie lässt sich mit digitalen Medien etwas gestalten? „Die KI wird nicht den Unterricht übernehmen“, betont Bettina Berres augenzwinkernd. Aber sie wird den Unterricht sicherlich ergänzen.