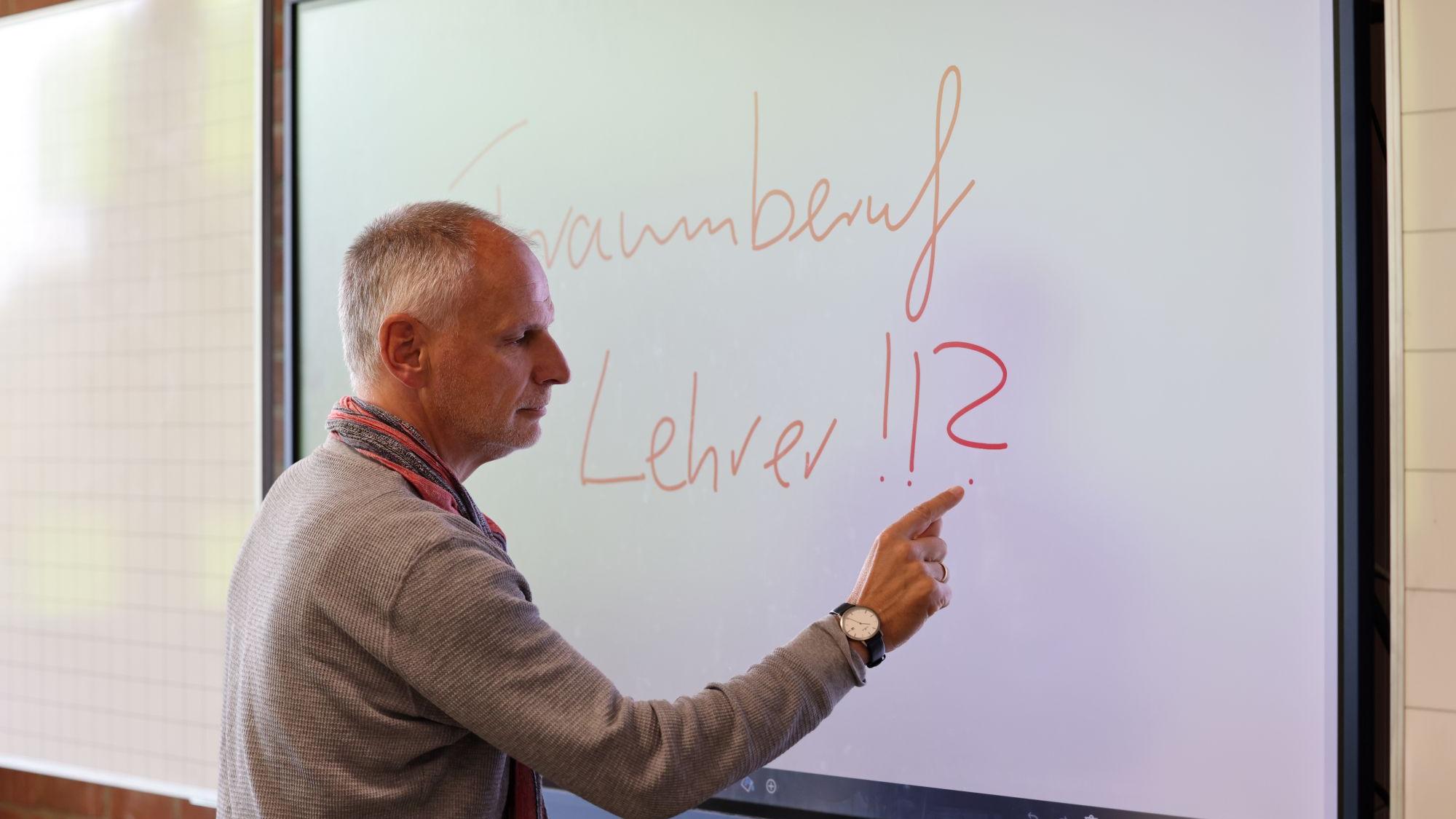

»Es gibt absurde Kämpfe, die man als Schule führt«

In der Schule werden Weichen für das Leben gestellt. Wie fühlt es sich eigentlich an, bei hoher Erwartungshaltung von allen Seiten Lehrer zu sein und Leistung zu bewerten?

Guido Schins ist kein Berufsanfänger. Der Vorsitzende des Bezirks Aachen im Philologenverband Nordrhein-Westfalen ist seit 30 Jahren Lehrer. „Ich würde diesen Beruf immer wieder ergreifen“, sagt er im Interview. Als Interessenvertreter der Kolleginnen und Kollegen an Gymnasien und Gesamtschulen, den Institutionen des Zweiten Bildungsweges und der Lehrerausbildung hätte er aber einige Vorschläge, wie der Beruf auch für kommende Generationen ein Traumberuf bleiben kann.

Herr Schins, was sind die schönen Seiten des Lehrer-Berufs?

Guido Schins: Man bleibt geistig jung, ist immer in Kontakt zu jungen Menschen, die stets neue und andere Fragen stellen. Attraktiv ist es auch, weiter mit dem im Dialog zu stehen, was man einmal studiert hat.

Und die Schattenseiten?

Schins: Lehrerinnen und Lehrer sind immer im Spannungsfeld zwischen dem, was die Kinder brauchen, was das Ministerium über dieLehrpläne vorgibt, was Schulleitungen und Eltern erwarten. Niemand wird jemals all diesen Mitspielern zu 100 Prozent gerecht werden können. Zu erfahren, dass dies nicht immer möglich ist, kann schon frustrierend werden.

Wer von diesen „Mitspielern“ kann besonders herausfordernd sein?

Schins: Manche Eltern denken sehr wenig systematisch und haben ausschließlich das vermeintliche Wohl des eigenen Kindes im Blick. Das ist nachvollziehbar. Aber unsere Aufgabe ist es, zu verdeutlichen, dass es in der Schule um eine Gruppe von Menschen geht, die alle berechtigte Interessen haben.

Eltern wissen also immer alles besser?

Schins: Ich spitze es einmal bewusst zu: Da jeder einmal selbst in der Schule war, meint jeder, Schule zu kennen. Schule ist, damit Bildung gelingen kann, aber auch auf die Unterstützung von Eltern und der Gesellschaft angewiesen. Dazu gehört auch ein Grundvertrauen, dass Lehrerinnen und Lehrer wissen, was sie tun, wie sie es tun und warum sie es auf diese Weise tun. Wenn es um Vertrauen und Missvertrauen geht, gibt es schon einmal absurde Kämpfe, die man als Schule führen muss, beispielsweise, wenn alle Noten in allen Fächern hinterfragt werden. So wird viel Energie geraubt, die an anderer Stelle notwendig wäre. Die Mehrheit der Eltern engagiert sich aber in einer positiven Weise.

Wird Schule manchmal auch als Dienstleister gesehen? Man gibt das Kind morgens weg und es kommt mit dem Abitur in der Tasche wieder aus dem System heraus?

Schins: Eine gewisse Service-Mentalität ist manchmal schon vorhanden. Auch soll Schule dann oft noch nebenbei die Folgen, die bei den jungen Menschen infolge familiärer oder gesellschaftlicher Probleme ankommen, auffangen.

Was erwarten Eltern, und was kann Schule leisten?

Schins: Kleine Kinder lernen mit einer riesigen Begeisterung, sie wollen alles entdecken und wissen. Das wichtigste Ziel des Unterrichts muss es sein, dieses Feuer zu bewahren, mit dem die Kinder ins erste Schuljahr kommen. Auf dem Weg bis zum Schulabschluss gibt es viele Dinge, die dem entgegenwirken: Krisen, Pubertät, aber auch ein Unterricht, der nicht so spannend ist, wie er sein könnte. Die Beteiligten an Schule geben sich viel Mühe, alles Erwartete und Geforderte umzusetzen. Aber die große Herausforderung heute ist sicher die große Diversität der Schülerinnen und Schüler, wobei ich den Begriff der Diversität hier ausschließlich auf die Kenntnisse und Kompetenzen beziehe, die gleichaltrige Kinder haben. Manche Fünftklässler kommen bei uns mit enormen Defiziten in den Basics Rechnen, Lesen und Schreiben an, während andere bereits umfangreiche anspruchsvolle Romane lesen.

Wer braucht das denn heutzutage angesichts Künstlicher Intelligenz noch?

Schins: Der Mensch braucht ein kritisches Bewusstsein, alles andere wäre fatal. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Dies ist eine ganz wichtige Aufgabe von Schule neben der Vermittlung der Grundlagen. Zur Bildung gehört Muße, sich Zeit zu nehmen, um Dinge selbst zu erarbeiten, sie zu vertiefen.

Wie definieren Sie den Sinn von Bildung?

Schins: Verstehen. Sich selbst verstehen, ein reflektiertes Ich-Verständnis, ein vertieftes Weltverständnis als Grundlagen eines Engagements in dieser Welt. Wissen bedeutet nicht, einfach nur Definitionen auswendig zu lernen und diese aufzuschreiben.

Finden junge Menschen den Beruf Lehrer/Lehrerin noch attraktiv?

Schins: Wem im Referendariat plötzlich auffällt, dass dieser Beruf etwas mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat, sollte es lieber lassen. Auch sekundäre Anreize sollten bei der Berufswahl keine Rolle spielen, also ein stabiles Gehalt, lange Sommerferien, eine nahezu unkündbare Anstellung nach Verbeamtung. Wer diese sekundären Anreize in den Vordergrund stellt, wird nicht glücklich werden. Ich selbst empfinde diesen Beruf nach wie vor als äußerst befriedigend und sinnstiftend, das sehen auch viele junge Kolleginnen und Kollegen so. Auch wenn es einige Baustellen gibt, die Arbeitsbelastung immer weiter zunimmt, die Lehrerinnen und Lehrer immer mehr Sonderaufgaben übernehmen müssen.

Wie lauten die Forderungen des Philologenverbandes an die Politik?

Schins: Die Pflichtstundenzahl muss heruntergesetzt, die Zahl der Anrechnungsstunden dafür erhöht werden. Wer zusätzliche Aufgaben übernimmt, kann dies auf Dauer nicht ohne Entlastung tun. Auch an den Rahmenbedingungen muss sich etwas ändern, Schulen brauchen beispielsweise Verwaltungsassistenzen, die nicht-pädagogische Arbeiten wie die Organisation einer Klassenfahrt übernehmen. Wichtig ist auch weiterhin eine sehr gute Ausbildung, denn die Gesellschaft bekommt Probleme, wenn es zu wenige qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer gibt. Und es bedarf eines Vertrauensvorschusses für die Kolleginnen und Kollegen, die gute Arbeit leisten.

Wird der Job nicht grundsätzlich immer stressiger?

Schins: Eine professionelle Distanz ist wichtig. Es ist ganz leicht, 24 Stunden über Schule nachzudenken, aber es ist auf Dauer nicht empfehlenswert.

Stichwort Work-Life-Balance?

Schins: Ich mag den Begriff nicht. Ich brauche eine Life-Balance, Work gehört dazu.

Zur Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer gehört auch die Vergabe von Noten. Wie sinnvoll sind Noten überhaupt noch?

Schins: Noten sind das bewährte und für alle Beteiligten verständliche und übrigens auch gewünschte Instrument, um den Lernenden eine kurze, allgemein verständliche Rückmeldung zu erbrachten Leistungen zu geben. Eine leistungsorientierte Gesellschaft braucht auch eine Schule, in der ein gesunder natürlicher Ehrgeiz geweckt wird.

Was sind die Noten noch wert, wenn gefühlt ganze Abiturjahrgänge ein Einser-Abitur machen?

Schins: Problematisch wird es natürlich dann, wenn es im Sinne einer Noten-Inflation für gute und für weniger gute Leistungen die nahezu gleiche Rückmeldung gibt. Es gibt schon Tendenzen in den vergangenen Jahren, die hier Fragen aufwerfen. Auch heute wird kein Abitur verschenkt, wir haben in NRW jedes Jahr eine Durchfallquote von 3 bis 5 Prozent im Abitur. Aber andererseits ist es auch bezeichnend, wenn wir im letzten Jahr 3,4 Prozent Abiturienten mit der Traumnote 1,0 hatten, während vor sechs Jahren die Quote noch unter 2 Prozent und 2007 bei 0,67 Prozent lag. Den Erfolg von Schule sollten wir weder allein an hohen Abiturquoten noch an möglichst guten Durchschnittsnoten festmachen.

Im Zweifel werden bessere Noten vergeben, um Diskussionen mit Eltern zu vermeiden?

Schins: In der Verbandsarbeit erleben wir, dass Kolleginnen und Kollegen zögern, berechtigt „schlechte“ Noten zu geben, weil sie Angst vor Widersprüchen haben beziehungsweise davor, die damit verbundenen Prozesse zu verlieren. Sie bezweifeln offenbar, ob der Dienstherr hinter ihnen steht. Ein Widerspruch ist legitim, aber auch eine aus Elternsicht schlechte Note ist legitim, wenn die geforderte Leistung nicht erbracht wurde. Wir sollten sicherlich die Ansprüche nicht weiter senken.