„Ein weitgehend digitalfreier Raum kann eine Chance für Kirche sein“

Künstliche Intelligenz (KI) erobert zunehmend auch das religiöse Leben. Welchen Einfluss hat das auf unseren Glauben und unsere Werte? Die Kirchenzeitung sprach mit zwei Theologen.

Seit einigen Tagen benutze ich die App „Evermore“. Sie bietet eine große Auswahl an Impulsen, Meditationen oder Gebeten. Ich mag es, auf diese Weise Spiritualität in den Alltag einzubauen. Andere Tools, wie ChatGPT, können noch mehr. Sie fassen Forschungsergebnisse zusammen, geben Anregungen für Formulierungen oder formulieren gleich selbstständig ganze Texte. Und in Altenheimen kommen Roboter wie „Pepper“ zum Einsatz, um die Bewohner zu unterhalten. Allen liegt eins zugrunde – Künstliche Intelligenz.

Oft bemerken wir gar nicht, wo KI in unserem Alltag zum Einsatz kommt. Die Zahl derer, die KI bewusst nutzen, sei jedoch noch überschaubar, sagt Dominik Winter. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Theologische Ethik an der Ruhr-Universität Bochum, forscht zu Themen wie digitale Ethik und Künstliche Intelligenz. „Ich würde im Moment von den ‚early adoptern‘ sprechen. Die Skepsis gegenüber KI ist noch ziemlich groß.“

Johannes Grössl ist Professor für Systematische Theologie an der Universität Paderborn. Mit einem Kollegen aus der Islamwissenschaft hat er eine Ringvorlesung zum Thema Digitalisierung in der Theologie durchgeführt. Er beobachtet: „Das religiöse Leben blieb bisher von KI eher verschont, zumindest im Vergleich zu anderen Bereichen. Viele suchen im spirituellen Leben vielmehr den Rückzug aus dem Informationsüberfluss und dem immer stärker beschleunigten Alltag.“

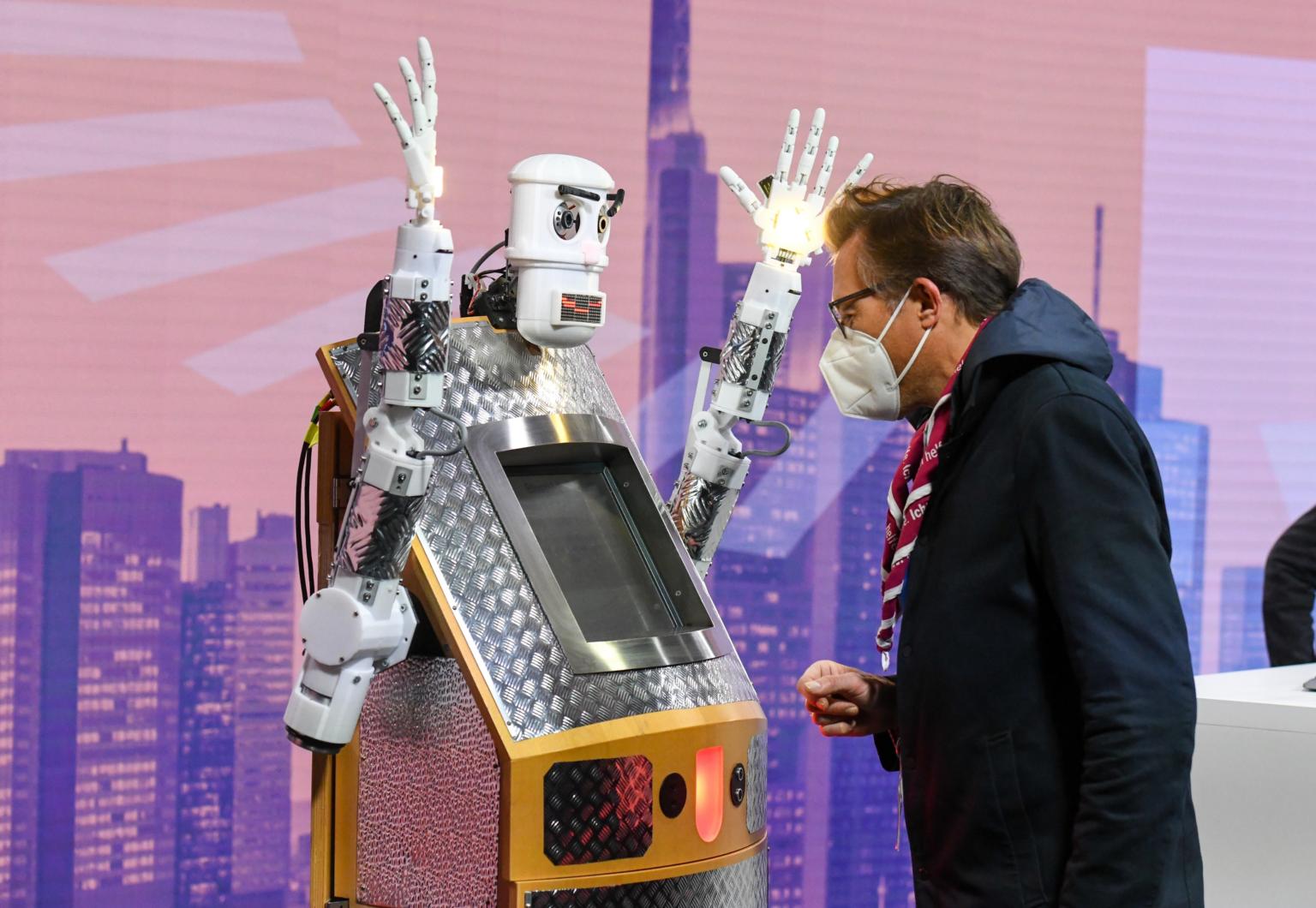

Pastoral tätige Menschen würden mittlerweile KI nutzen, um Gottesdienste vorzubereiten, Predigten zu schreiben und theologische Fragen zu klären. Auch Studierende der Theologie und der Religionslehre griffen eher auf Sprachmodelle zurück, als Texte im Original zu lesen – und verlassen sich bei der Interpretation religiöser Inhalte darauf. Und er zählt religiöse KI-Projekte auf, wie den Segensroboter beim 3. Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt 2021, den komplett von ChatGPT gestalteten Gottesdienst beim Evangelischen Kirchentag 2023 in Nürnberg oder der Kunstinstallation „Deus in Machina“ in der Peterskapelle in Luzern 2024, wo Besucher mit einem KI-generierten Jesus kommunizieren konnten.

„Junge Christen nutzen Gebets-Apps, die sie an Gebetszeiten erinnern, Inhalte bereitstellen und diese auch an die spirituellen Bedürfnisse der Nutzer anpassen“, sagt Grössl und sieht auch eine Kehrseite: „Wie bei den Sozialen Medien können Algorithmen dazu führen, dass Menschen in spirituellen ,Filterblasen‘ gefangen sind. Auch in religiösen Belangen gibt es das ,confirmation bias‘: Man nimmt wahr, was die eigene Position stützt, und blendet aus, was ihr widerspricht.“

Grössl selbst sieht ChatGPT, Gemini & Co. als nützliche Hilfsmittel bei der wissenschaftlichen Arbeit. „Ich kann eine Idee oder ein Problem schildern und die KI fragen, welche Autoren sich schon damit beschäftigt haben, oder herausfinden, wer eine bestimmte These vertritt oder ablehnt.“

Auch Dominik Winter sieht in KI viele Möglichkeiten, vorhandenes Wissen zu vernetzen. Und: „Ich kann mir auch vorstellen, dass KI dazu genutzt wird, um die ,Performance‘ einer Predigt zu verbessern.“ Vor zwei Jahren wirkte er am Projekt „CelesTE“ mit, einer KI-gestützte Engelsstatue, mit der man zu spirituellen Themen kommunizieren kann. Seine Beobachtung: „Es eröffnet die Möglichkeit, eine Verbindung zur eigenen Spiritualität aufzubauen.“

Künstliche Intelligenz rührt an dem, was wir unter Menschsein verstehen. Maschinen verrichten nicht einfach nur Arbeiten. Von der KI gesteuerte Systeme lernen, treffen Entscheidungen, kommunizieren. So hat sich auch der Vatikan Anfang des Jahres mit dem Papier „Antiqua et nova“ zum Verhältnis von menschlicher Intelligenz zu Künstlicher Intelligenz positioniert. Neben dem Plädoyer für einen verantwortungsvollen Umgang mit KI übt das Papier auch Kritik am Begriff der Künstlichen Intelligenz. Denn KI sei ein Produkt der menschlichen Intelligenz.

„Diese Kritik teile ich voll und ganz“, sagt Dominik Winter. Der Begriff sei irreführend, weil er nahelegt, dass KI eine Eigenständigkeit habe: „Das möchten die Schöpfer auch so nahelegen.“ Die Idee eines Monsters, eines Golem, vom Menschen geschaffen, aber sich der Kontrolle des Menschen entziehend, prägt unsere Kultur. „Frankenstein“, der Roman von Mary Shelley, greift diese Idee auf. Ebenso Filme wie „Ex Machina“, wo bis zum Schluss unklar bleibt, ob das künstlich erschaffene Wesen wirklich in der Lage ist, zu fühlen oder ob es die Gefühle nur simuliert. Im Film „Her“ verliebt sich der männliche Protagonist in eine computergenerierte Stimme. Die App „Replica“ erzeugt Avatare, die mit Menschen interagieren. Das geht teilweise so weit, dass Nutzer Beziehungen mit diesen Avataren führen.

„KI bildet ab, was mathematisch errechenbar ist. Das gilt auch für das menschliche Interagieren. Je öfter KI bestimmte Prozesse analysiert, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie die richtige Reaktion auf eine Gefühlsäußerung auswählt.“ Auch zwischen Menschen sei es schwer zu unterscheiden, ob Gefühle echt sind oder nur simuliert, sagt Johannes Grössl. Menschen ziehen Rückschlüsse aus dem, was sie sehen. Grössl: „Das macht auch KI so.“

Was passiert, wenn sich KI und Mensch weiter annähern? Müsste es auch eigene Rechte für KI geben? „Das ist eine interessante Frage“, findet Dominik Winter. Er selbst glaubt nicht, dass KI ein eigenes Bewusstsein entwickeln kann. Doch: „Wir neigen dazu, nicht-menschliche Gegenüber zu vermenschlichen. Das machen wir bei Tieren, aber auch bei Gegenständen, wie dem eigenen Auto. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das auch mit KI passiert.“

Eine andere wichtige Frage ist, wo KI eine Gefahr für den Menschen darstellt. „Technik ist per se neutral“, sagt Dominik Winter. Es komme darauf an, wo man sie einsetzt. „KI ist gut darin, Wissen zu akkumulieren.“ Wenn es jedoch darum gehe, Handlungsanweisungen zu geben und Einzelschicksale zu berücksichtigen, sei sie nicht gut. Ein Beispiel: In Großbritannien sollten die A-Level 2020 per KI errechnet werden, da die Prüfungen pandemiebedingt nicht stattfinden konnten. Doch für Schülerinnen und Schüler aus den Problemvierteln wurden schlechtere Noten berechnet. Es hagelte Prosteste, die KI-errechneten Noten wurden zurückgezogen. Datenauswertung funktioniere nur in großen Mengen. So bestehe die Gefahr, dass KI das Individuum abwerte, erläutert Winter. „Wenn wir KI so einsetzen, berauben wir uns der Fähigkeit, spontan anders handeln zu können, letztlich also dem, was uns als Menschen ausmacht“, folgert er.

Bei jedem Einsatz von KI sei aus ethischer Sicht zentral, dass eine menschliche Person die Letztverantwortung trägt, betont Johannes Grössl: „Einen Computer können sie nicht dafür verantwortlich machen, wenn er Entscheidungen trifft, die zu großem Leid oder zum Tod von Menschen führen. Sie können ihn auch nicht bestrafen. So lange Menschen die Verantwortung tragen, überlegen sie sich genau, ob sie der Einschätzung einer KI vertrauen.“ Er weist auf eine Gefahr hin, die kaum jemand auf dem Schirm habe: „Künstliche Intelligenz könnte dazu verwendet werden, das menschliche Genom zu optimieren und dadurch zu einer Wiederauflage der Eugenik führen.“

Präimplantationsdiagnostik könne bereits heute dazu benutzt werden, aus mehreren Embryonen den gesündesten auszuwählen. In Ländern ohne strenge gesetzliche Regelungen könnten durch eine KI-gestützte Analyse der DNA nicht nur Krankheitsdispositionen und äußere Merkmale, sondern auch Charaktereigenschaften und kognitive Fähigkeiten statistisch prognostiziert werden.

Generell sei aus christlicher Sicht alles zu kritisieren, was dazu diene, Menschen zu „optimieren“: „Wenn wir glauben, dass der Mensch mehr ist als seine Teile, dass er eine Seele hat, kann diese auch nicht ersetzt oder verbessert werden.“ Insofern wäre es auch eine Überlegung, dass Kirche einen Raum bietet, der nicht komplett durchdigitalisiert ist. „Das könnte eine Chance, ein Alleinstellungsmerkmal sein“, findet Johannes Grössl.