Die Zukunft der Kirchenräume

Ein interdisziplinäres Forschungsprojekt will helfen, Gotteshäuser zu erhalten

Warum eigentlich? Im Lauf der Jahrhunderte sind doch ständig Kirchen abgerissen oder einer anderen Nutzung zugeführt worden? Auf der ganzen Welt gibt es Kirchenruinen, zum Teil unter Denkmalschutz gestellt, die von der Vergänglichkeit kirchlicher Gotteshäuser zeugen. Und trotzdem ist das Christentum bis heute nicht untergegangen. Außerdem schwindet die Zahl der Gottesdienstbesucher drastisch. Ist das vielleicht ein Maßstab, um für oder gegen den Erhalt einer Kirche zu argumentieren? Wenn man sich die Proteste gegen den Abriss des Immerather Doms in Erinnerung ruft, ist das als Entscheidungshilfe sicher zu kurz gegriffen. Mit dem Anblick eines Gotteshauses verbinden auch der Kirche Fernstehende Erinnerungen und Heimatgefühle.

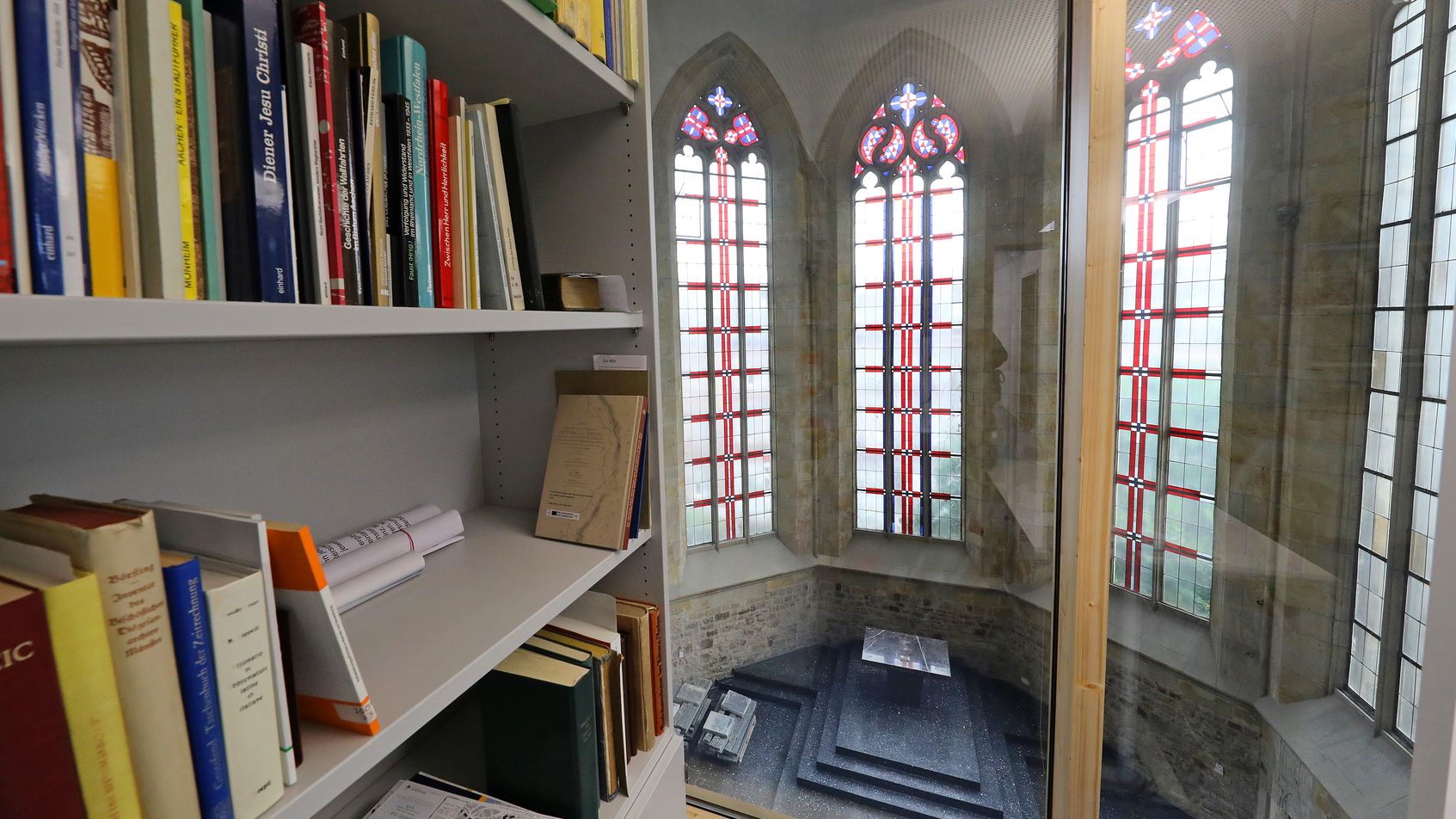

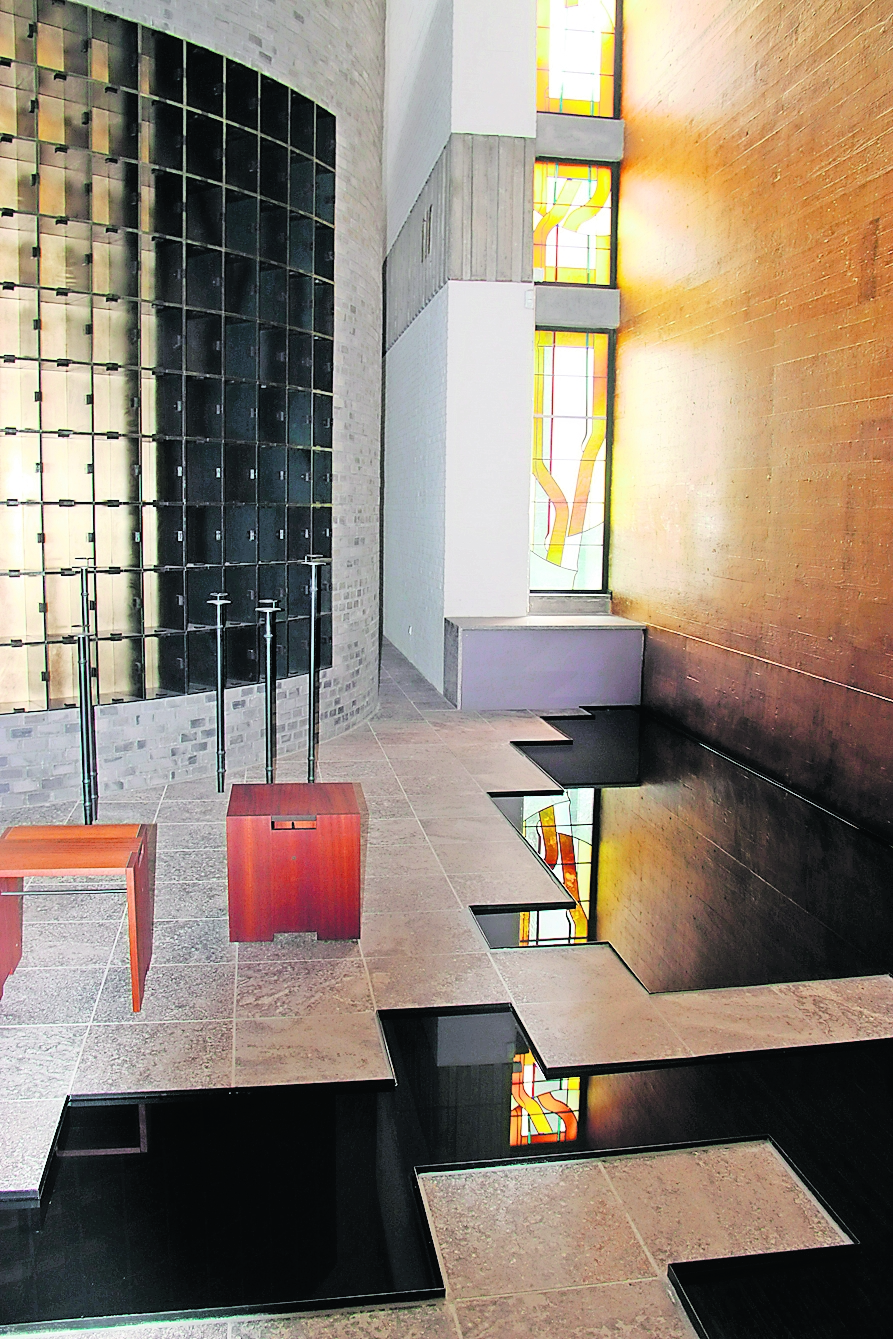

Sind einige Kirchen per se wertvolleres Kulturgut als andere, weil sie älteren Datums sind? Wer das bejahen möchte, sollte sich vorher einmal die Kirche Heilig Kreuz in Bottrop von Rudolf Schwarz mit der Fensterwand von Georg Meistermann anschauen. Sie wurde erst in den 50er Jahren gebaut und steht schon lange unter Denkmalschutz. Vielleicht könnte die schwindende Zahl von Priestern eine Rolle spielen? Dagegen spricht ein Blick nach Poitiers (Frankreich). Als Antwort auf den Priestermangel und drohende Kirchenschließungen hat die Erzdiözese für die Bildung von mehr als 300 kleinen Lokalgemeinden gesorgt, die, integriert in einen pastoralen Raum, von Laien geleitet werden. In aller Regel bedarf es einer neuen Nutzung oder einer baulichen Anpassung, damit eine Kirche erhalten werden kann. Diese anspruchsvolle Aufgabe erfordert jedoch unter anderem ein hohes Maß an Fachkenntnis. Ein Team aus Wissenschaftlern will deshalb Kriterien entwickeln, um Gemeinden und Kirchenleitungen in ihren Findungs- und Entscheidungsprozessen zu unterstützen, was die Funktion und Nutzung religiöser Räume (nicht nur Gotteshäuser) angeht. Ein neu aufgelegtes Projekt, an dem die Disziplinen Liturgiewissenschaft, Praktische Theologie, Kunstgeschichte, Architektur, Immobilienwirtschaft, Religionswissenschaft und Pastoraltheologie beteiligt sind, soll helfen, den richtigen Standpunkt zu finden. „Dabei geht es auf der Theorieebene allerdings auch um eine Neudefinierung von Sakralität und Sakralraum in einer veränderten Welt“, erklärt Liturgiewissenschaftler Albert Gerhards, Sprecher des Teams und Priester des Bistums Aachen.

Es geht darum, die Ressourcen optimal zu nutzen – aber was heißt „optimal“?

Das Projekt mit dem Namen „Sakralraumtransformation. Funktion und Nutzung religiöser Orte in Deutschland“ ging kürzlich erfolgreich durch die Begutachtung bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG und wird sich über einen Zeitraum von insgesamt sechs Jahren erstrecken. Es ist geplant, zwei Gebiete zu vergleichen: das Bistum Aachen als (noch) volkskirchlich geprägtes überwiegend katholisches Gebiet im Westen und das Bistum Leipzig als ursprünglich evangelisch, aber weitgehend säkularisiertes Gebiet im Osten. Untersucht werden ausgewählte Transformationsprozesse unter den verschiedenen fachspezifischen Blickwinkeln und im interdisziplinären Verbund. „Das Projekt ist dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet“, macht Gerhards deutlich. „Es geht darum, die Ressourcen, in diesem Fall die nicht mehr für den christlichen Kult gebrauchten Sakralräume, optimal zu nutzen. Was allerdings das Optimum ist, ist gerade Inhalt des Forschungsprojekts.“ Besorgt stellt er fest: „Die Neuordnung der Seelsorgeräume führt in beiden Kirchen Deutschlands zunehmend zu einer fast panikartigen Schließung von Sakralgebäuden und der Suche nach anderweitiger Nutzung beziehungsweise zu deren Abriss und zur Vermarktung des Grundstücks.“ Zur Unterstützung des Projekts in NRW wurde die Webseite www.zukunft-kirchen-raeume.de entwickelt. Die Internetplattform zeigt gute Beispiele für die Umnutzung von Kirchengebäuden, stellt Fachwissen zur Verfügung, ermöglicht Kontaktaufnahme zu Ansprechpartnern, informiert über den befristeten Projektaufruf, über Fachveranstaltungen und Schulungsangebote sowie Literatur. Kirchengemeinden sowie juristische Personen (zum Beispiel Vereine), die sich für die Teilnahme am Zukunftsprojekt Kirchenräume interessieren, können noch bis zum 14. Juli 2019 die Bewerbungsunterlagen anfordern unter www.zukunft-kirchen-raeume.de.

>>Nachtrag

Das in der Ausgabe 14 erwähnte Projekt „Zukunft – Kirchen – Räume“ ist von Stadt-Bau-Kultur NRW in Verbindung mit anderen Trägern, darunter auch den Bistümern, initiiert. Es hat zunächst einmal nichts mit dem ebenfalls vorgestellten Projekt „Sakralraumtransformation“ zu tun, über das der Senat der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) im Juli entscheidet. Der Bonner Liturgieprofessor Albert Gerhards sagt allerdings: „Im Wettbewerb um die Begleitung von Transformationsprozessen werden sich hoffentlich auch Aachener Gemeinden einbringen. Wir haben vor, mit diesem Projekt eng zusammenzuarbeiten, sind aber institutionell voneinander unabhängig.“