Die Problematik eines Lebens in der Moderne

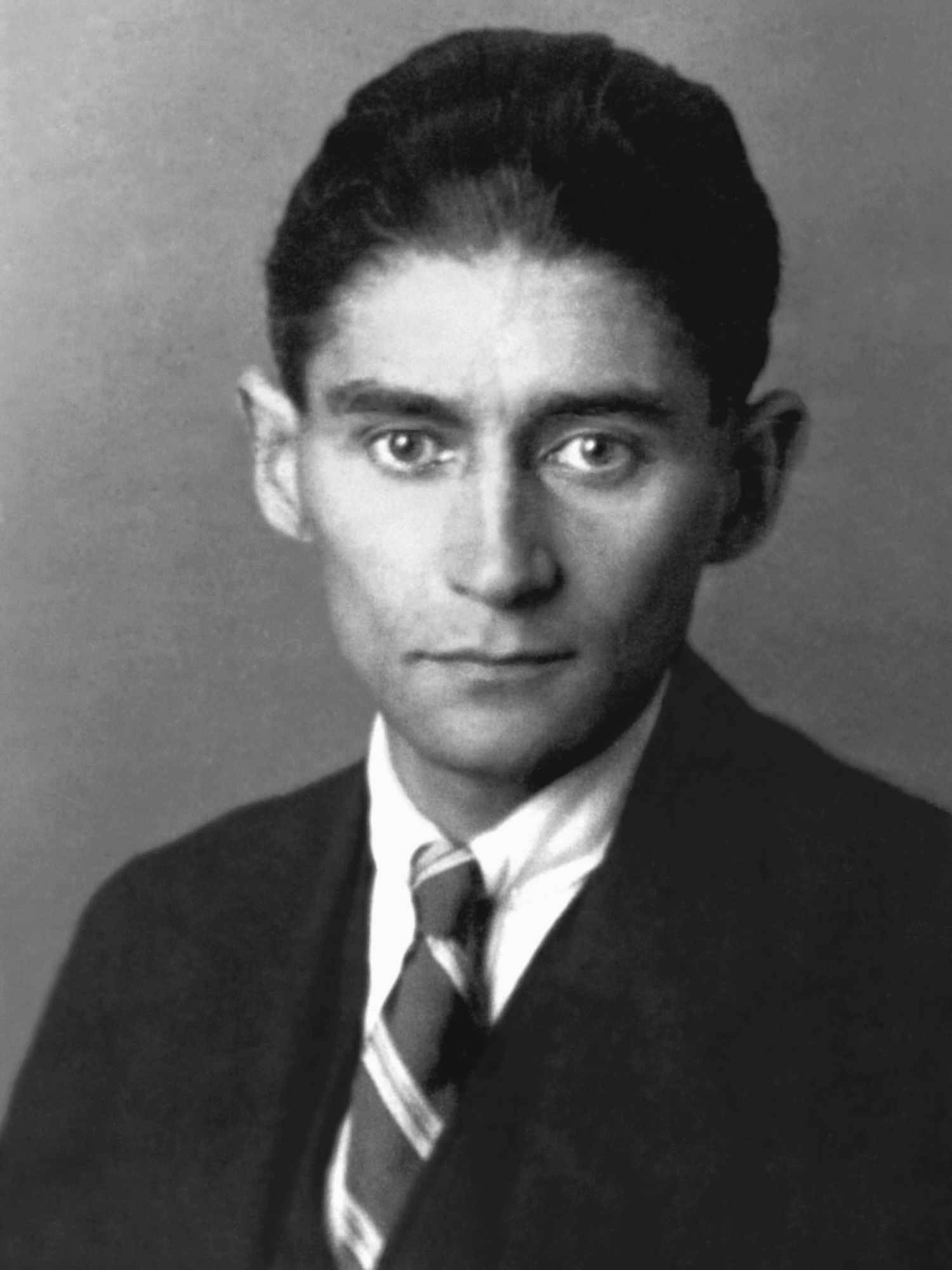

Zum 100. Todestag Franz Kafkas ordnet Literaturprofessor Stephan Braese dessen Bedeutung ein

Vor 100 Jahren, am 3. Juni 1924, starb einer der bedeutendsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts: Franz Kafka. Deshalb wird er in diesem Jahr weltweit mit einer Fülle von Jubiläumsveranstaltungen geehrt. Worin besteht die Bedeutung Kafkas, wie war sein Verhältnis zum Judentum und zum Christentum und was hat er uns heute noch zu sagen? Darüber sprach Gerd Felder mit dem Lehrstuhlinhaber der Ludwig-Strauß-Professur für Europäisch-jüdische Literatur- und Kulturgeschichte an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen, Prof. Dr. Stephan Braese.

Herr Prof. Braese, worin besteht die Bedeutung Franz Kafkas?

Franz Kafka ist weltweit der meistgelesene deutschsprachige Schriftsteller, vor Goethe und Schiller. Wie kein anderer Schriftsteller hat er die Problematik eines Lebens in der Moderne artikuliert, seine Bedrohungen und Risiken und den Krieg des Menschen gegen den Menschen. Schon zu seiner Zeit vor 100 Jahren kam es zu einer Aufkündigung von stabilen traditionellen Werten, und die Religion hatte ihre Bedeutung als Stabilitätsanker der Menschen weithin verloren. Jeder Schriftsteller bemüht sich um genaue Formen des Ausdrucks als Antwort auf die Frage: Wie kann ich artikulieren, was ist? Bei Kafka finden wir die Bereitschaft, ins volle Risiko zu gehen und das Offene zu wagen.

Was hat Kafka uns denn heute, in einer Zeit der Kriege, Krisen, Konflikte, Umbrüche und Pandemien zu sagen?

Von heute aus betrachtet, schrieb Kafka am Ende einer Zeit, die vergleichsweise ruhig und – zumindest in Mitteleuropa – auch friedlich gewesen war. Er erlebte aber dann den Ersten Weltkrieg, die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, mit seinen unzähligen Toten sowie Versehrten und Verstümmelten und anschließend die Spanische Grippe, die Millionen von Menschenleben forderte, also eine krisengeschüttelte Zeit. Außerdem gab es in der neu gegründeten Tschechoslowakei in den Jahren 1918/19 aggressive antisemitische Pogrome, die von tschechischen Nationalisten ausgeführt wurden. Da die jüdische Bevölkerung eine große Affinität und Sympathie für die deutsche Sprache hegte, die für sie eine kosmopolitische Sprache war, wurde sie zur Zielscheibe dieser antideutschen Agitation.

Kafka lebte also in turbulenten, bürgerkriegsähnlichen Zeiten. Unsere Existenz heute steht unter den Vorzeichen Holocaust, Atomwaffen und ökologische Krise, alles Aspekte, die er nicht erlebt hat. Aber es ist vieles in seinen Texten zu finden, was auf eine Gesellschaft vorausweist, welche genauso gewaltbereit war wie die unter dem Nationalsozialismus. In seinen Texten findet sich eine Bedrohung durch Apparate und undurchschaubare Machtverhältnisse, die wieder hochaktuell ist.

Bei einem Schriftsteller ist das die wichtigste Frage: Welche Sprache benutzt Kafka?

Es ist eine karge Sprache, die ganz trocken und ausgehärtet wirkt. Sie folgt dem Motto „Weniger ist mehr“. Wenn man sie etwa mit der Sprache Thomas Manns vergleicht, der für lange Satzperioden und einen ausschweifenden, komplizierten Satzbau bekannt ist und zu seiner Zeit schon ein erfolgreicher Autor war, so ist das das absolute Gegenteil von Kafkas Sprache, die jegliche Ornamente, ausführliche Beschreibungen und Charakterisierungen vermeidet. Seine Texte, die Erzählungen, Novellen und Geschichten, aber auch die Romane „Der Prozess“, „Das Schloss“ und „Der Verschollene“ sind meistens erheblich kürzer als die Thomas Manns, die Romane sind sogar Fragmente geblieben. In einer Zeit, in der es keine Fernseher und Computer gab, die Leserschaft noch alle Zeit der Welt hatte und Romane von 500 Seiten Standard waren, war das durchaus nicht selbstverständlich. Kafka führt geradezu einen Kampf darum, dass die deutsche Sprache einer kulturindustriellen Verwendung entzogen wird, und konfrontiert seine Leserschaft mit einer anderen Sprache als der, die sie gewohnt war. Von ihrer oberflächlichen Schlichtheit darf man sich nicht täuschen lassen: Sie wirkt auf den ersten Blick oft einfach, heute aber wissen wir, dass sich hinter ihr eine Vielfalt möglicher Aussagen verbirgt.

Wie war das Verhältnis des Juden Franz Kafka zum Judentum?

Um das gleich vorweg zu sagen: Das Wort „Jude“ taucht in keinem seiner fiktiven Texte auf, wohl aber in seinen Tagebüchern und Briefen. Sein jüdisches Selbstverständnis war Veränderungen unterworfen. Sein Vater stand jüdischer Traditionalität noch näher, aber für ihn und seine Familie hatte sie keine Verbindlichkeit mehr. Andererseits waren Franz Kafkas Freunde, unter anderem Egon Erwin Kisch, Franz Werfel und Max Brod, Juden. Sie alle waren bewegt von der Frage: Wie können wir in der derzeitigen Gesellschaft bewusst jüdisch sein? Sie suchten nach einer Alternative zur Assimilation, der sich viele Juden damals unterworfen haben, die aber die Auslöschung des Jüdisch-Seins bedeutete.

Eine mögliche Alternative war der Zionismus, der die Ansicht vertrat, dass es in der Tschechoslowakei und anderen europäischen Staaten nicht möglich sei, als Jude würdig leben zu können, und man deshalb einen eigenen jüdischen Staat gründen müsse. Kafka sympathisierte eher mit einem Kulturzionismus, der den zionistischen Gedanken unterstützte und der vor allem in der kulturellen Sphäre nach dem Ausdruck eines Jüdisch-Seins in der Gegenwart suchte.

Hat die Liebesbeziehung zu Dora Diamant Kafkas Einstellung zum Judentum verändert und intensiviert?

Ja, das war wohl so. Er hat noch anderthalb Jahre vor seinem Tod Hebräisch zu lernen begonnen. Er und seine Freunde haben dem Vater und seiner Generation vorgeworfen, ihr Jüdisch-Sein verleugnet zu haben, aber diese Generation hat immer darauf hingewiesen, wie schwer es für sie war, sich in der Gesellschaft durchzusetzen. Kafka hatte ein Bewusstsein von seinem Jüdisch-Sein und versuchte, das in seinem Schreiben zu finden und zu fassen. Das alles geschah gegen die Ausschlusssignale, welche die Umgebungsgesellschaft aussandte und die zeigten: Es drohte immer ein Pogrom. Die Vielfalt jüdischer Lebenswelten, die es damals mit diesem breiten Fächer an Möglichkeiten, jüdisch zu sein, gab, wurde durch den Holocaust ausgelöscht. Aber auch, dass es Kafka noch möglich gewesen war, mit einem und demselben Text Juden und Nichtjuden gleichzeitig zu adressieren – und unterschiedliche Lektüren auszulösen –, ist heute kaum mehr bewusst.

Wie steht es um Kafkas Beziehung zum Christentum? Das Thema „Schuld“ spielt in seinen Texten eine große Rolle, und es hat theologische Deutungen seiner Werke gegeben, die darin Parallelen zur Erlösung im christlichen Sinne sehen wollten …

Den „Prozess“, einen seiner großen Romane, wird man von der Auseinandersetzung mit dem Thema „Schuld“ her deuten können. „Schuld“ ist bei Kafka tatsächlich ein Riesenthema, aber man darf das nicht so missverstehen, dass er damit die Thematik der Erbsünde hätte bearbeiten wollen. Seine Figuren sind oft schuldbeladen, wobei schwer zu sagen ist, woher diese Schuld kommt. Auch das Erlösungsmotiv ist sehr wichtig, wobei man allerdings beachten muss, dass die Menschheit aus Sicht des Judentums noch nicht erlöst ist. Eine religiös motivierte Lektüre Kafkas steht heute nicht mehr im Vordergrund der Deutungen. Nichtsdestotrotz gibt es bei Kafka eine starke Präsenz von christlichen Bildvorstellungen. Die Erzählung „In der Strafkolonie“, in der sich der Offizier am Ende selbst auf die Foltermaschine legt, ist zum Beispiel als Christus-Imitation gedeutet worden. Insgesamt aber waren die jüdischen Lebenswelten für Kafka viel wichtiger.

Kafkas Werke sind nicht nur theologisch, sondern auch auf vielfach andere Weise, etwa existenzialistisch und sozialistisch, gedeutet worden …

Diese Vielfalt der Interpretationen sorgt für seine Überlebensfähigkeit. Manche macht das ungeduldig, andere sind sogar enttäuscht, dass es nicht nur eine Deutung gibt, aber diese Vielfalt der Deutungen ist keine Beliebigkeit, sondern macht Kafkas Qualität aus.

Was würden Sie jemandem, der oder die noch nie etwas von Kafka gelesen hat, empfehlen, zu lesen?

Die Erzählungen „Die Verwandlung“ und „In der Strafkolonie“ und von seinen Romanen den vielleicht heitersten, nämlich „Amerika“. Alle sind als Taschenbuch erhältlich. Viele, die beruflich oder privat sonst nichts mit Literatur zu tun haben, können bei Kafka etwas finden, was für sie wichtig ist und sie anzieht. Das macht seine globale Bedeutung aus.