Der doppelte Fensterblick

Ungewöhnliche Einblicke in seine Arbeit an der Buchreihe „Archiv der Bilder“ bietet der Kirchenmusiker und Lyriker Marcell Feldberg aus Willich-Schiefbahn.

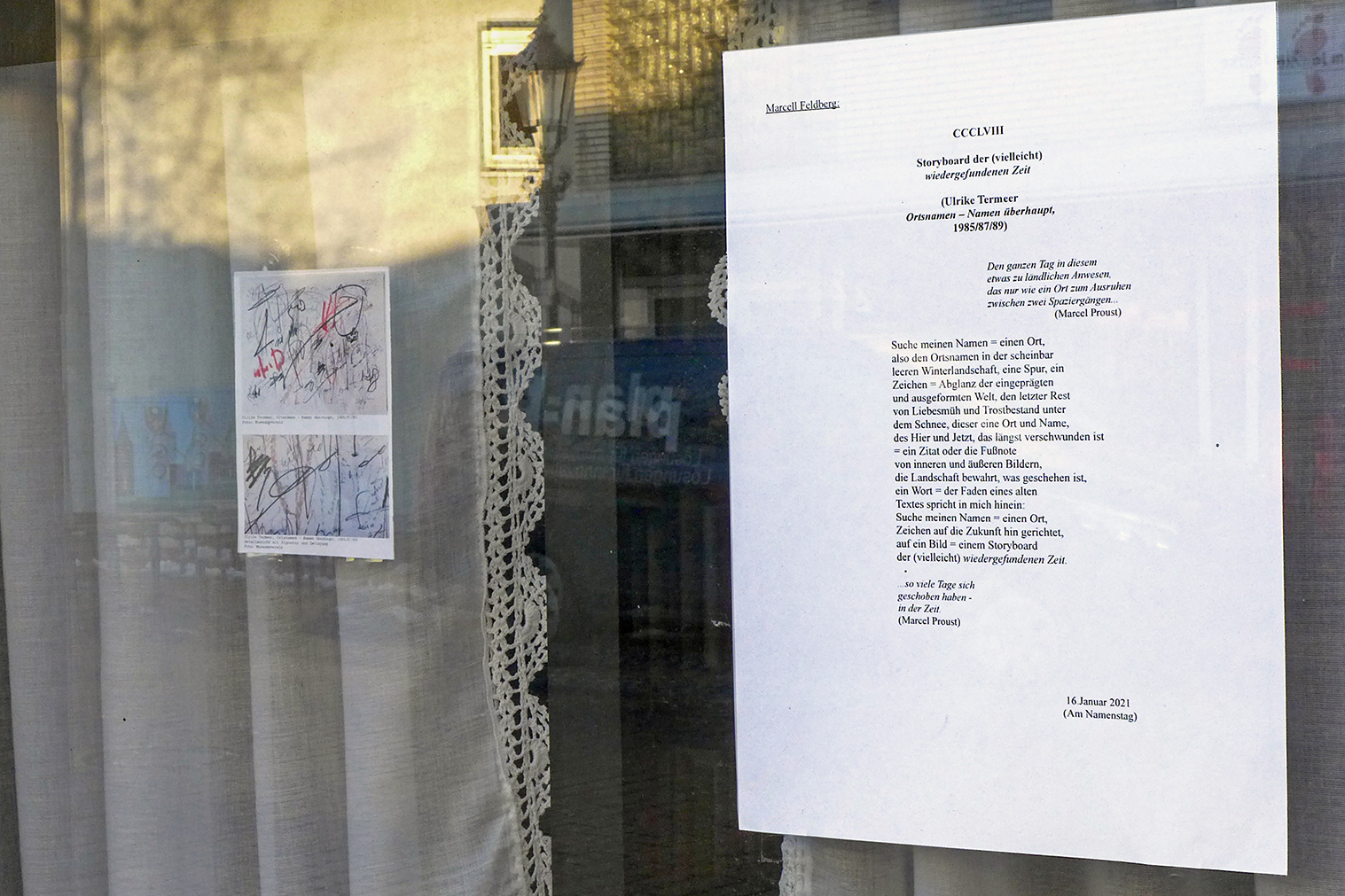

Zentral gelegen ist Haus Nummer 3 an der Hochstraße in Willich-Schiefbahn: Optiker, Bäcker und Schuhverkäufer direkt gegenüber, um die Ecke der Friseur und das Pfarrbüro von St. Hubertus, also sozusagen mit Kirchennähe, erklärt Marcell Feldberg. Der Kirchenmusiker von St. Hubertus und der GdG Willich wohnt hier bereits seit seiner Kindheit. Ein Fenster des älteren Fachwerkhauses lässt Neugierige an seinem Leben und seiner Gedankenwelt teilhaben.

Einen besseren Platz scheint es kaum zu geben, denn ein Ortsmittelpunkt war früher Umschlagplatz für Neuigkeiten und Botschaften jeglicher Couleur. So ist es kein Wunder, dass Menschen eine Zeit lang an besagtem Fenster stehen bleiben, um dort ein Gedicht zu verfolgen. Und was es dort sonst noch zu betrachten gibt, zuweilen ein Bild, ein weiteres Gedicht oder ein Zitat als Referenz auf die Inspirationsquelle des gedruckten Wortes. Einsichten über den Film „Prosperos Bücher“ von Peter Greenaway oder gerne auch Überlegungen zum großen französischen Namensvetter Marcel Proust und dessen Jahrhundertwerk „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ vermitteln den Kontakt mit Feldbergs Gedankenwelt.

Ein unbedenklicher Kontakt in Zeiten von Corona, der dennoch reichlich zum Denken anzustoßen vermag. Der Lockdown war auch ein Anlass, um das Projekt zu initiieren, erklärt Feldberg. Neben der kulturellen Einschränkung konnte er so einen kleinen Einblick in eins seiner größeren Projekte verleihen, nämlich dem „Archiv der Bilder“, das Marcell Feldberg seit zehn Jahren verfolgt und das es bislang auf drei veröffentlichte Bände gebracht hat. Der vierte Band mit dem Titel „Arsenal und Atlas“ soll 2022 erscheinen.

Beim „Archiv der Bilder“ arbeite er im Verborgenen, bis wieder ein Buch daraus entstehe. „Das war dann sozusagen ein doppelter Fensterblick“, unterstreicht Feldberg, nämlich zum Einen während der Produktion ein Ergebnis ins Fenster zu hängen, um mit der Poesie Präsenz zu zeigen, gleichzeitig aber auch dem Gedanken des Archivs entgegenzuhandeln. So werde beim Sammeln im Verborgenen ein sprichwörtliches Fenster zum Archiv geöffnet und der aktuelle Stand des Sammelns ein Stück weit offenbart.

Genau dies soll auch der Gegensatz „Arsenal und Atlas“ ausdrücken. „Das Arsenal ist ja etwas, das gesammelt, aber nicht sichtbar ist“, verdeutlicht Marcell Feldberg, der neben Kirchenmusik auch Germanistik und Philosophie studiert hat. „Und der Atlas ist das Gesammelte, das man sehen kann, das man aufblättert.“ Dann verweist er auf Jacques Derrida, der die These aufgestellt hat, dass das Archiv nicht nur aufbewahre, sondern auch vernichte, und zwar in dem Moment, in dem eine Entscheidung zugunsten dessen, was archiviert, und gegen das, was nicht ins Archiv gelangt, gefällt wird. „Dann ist Archiv auch immer eine Frage des Verborgenseins, des Sammelns und Wegschließens in Kartons, in Fächer.“ Gleiches fiel ihm beim Arsenal auf, womit der erste Begriff gefunden war. Danach formulierte er als Gegenbegriff eben den „Atlas“.

„Mich ziehen alle Dinge an, die mit Musik, Kunst und Literatur zu tun haben.“

Wie schafft es Marcell Feldberg eigentlich, die beiden Leidenschaften Kirchenmusik und Poesie unter einen Hut zu bringen? Das gern genutzte Schlagwort „Poesie hat etwas mit Gesang zu tun“ möchte er keinesfalls bedienen: „Nach meinen Texten kann man nicht so gut singen.“ Es sei schwer, beide in eine direkte Korrespondenz zu bringen, „aber mich ziehen alle Dinge an, die mit Musik, Kunst, Literatur und dergleichen zu tun haben“. So tauche auch schon mal ein Satz aus einer Predigt oder aus einem Evangeliumstext als Zitat oder als Referenz in der Dichtung auf – wie auch die Musik. „Das befruchtet sich irgendwo alles miteinander.“

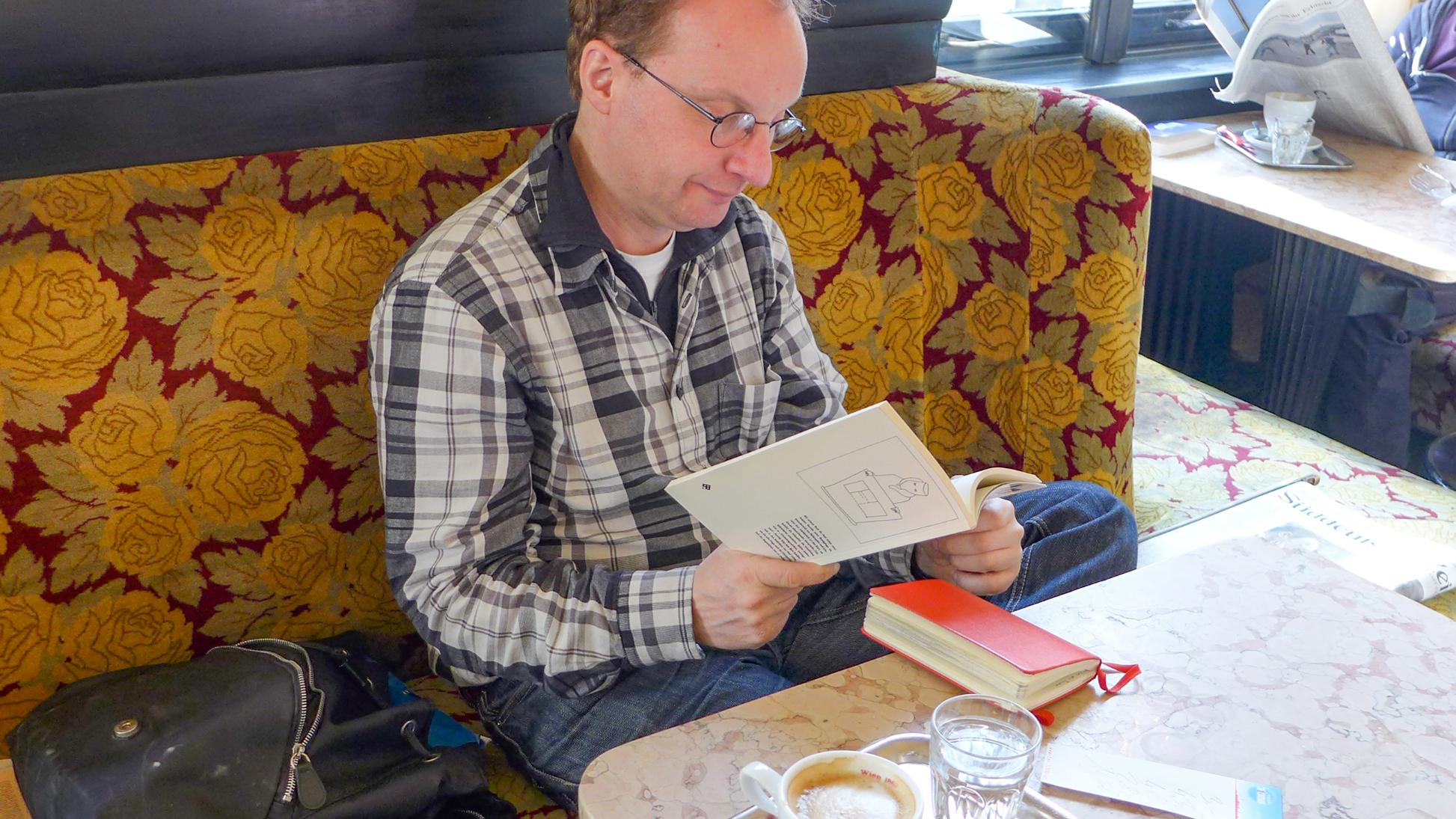

Und die zeitliche Komponente? „Ich kann das nicht zeitlich voneinander trennen, das geht ineinander über.“ Schreiben sei ein einsames Geschäft, Orgel üben aber auch. „Das macht man mit sich alleine.“ Und dies ginge, weil er keine familiären Verpflichtungen habe und Orgel üben gehen könne, wann er wolle, zumindest solange die Kirche nicht durch einen Gottesdienst belegt ist. „Und ich kann meinen schreibenden Dingen nachgehen, wann ich will. Da bin ich teilweise auch Abendmensch, Nachtmensch. Fatal kann es sein, dass mir um halb Zwölf noch etwas einfällt oder etwas in die Finger kommt und einen dann nicht mehr loslässt.“ Die Ideen fliegen ihm halt jederzeit von überall her zu, beispielsweise während einer S-Bahn-Fahrt. Damit sie nicht wieder entfleuchen, hat Feldberg sein „Nebenhirn“, ein rotes Notizbuch, immer griffbereit, um die Inspirationen festzuhalten.

Das Zitat, das ihn im März 2020 zum Gedichtfenster inspirierte, stammt übrigens von Hölderlin: „Wozu Dichter in dürftiger Zeit“. Eigentlich eine Frage, die er in dieser Zeit an sich selbst stellte und die ihn in Interaktion mit der Außenwelt führte. Als Idee trägt er mit sich, den Entwurf eines Gedichtes aufzuhängen, um die Entwicklung in einer Art „Work-in-progress“ zu zeigen.

Er arbeite sehr viel mit Collagen und Montagen. Überhaupt seien seine Gedichte nicht zum Auswendiglernen geeignet, „vielmehr gibt es immer wieder etwas zu entdecken, Neues zu finden“, meint er. „Auch per Computer.“ Auch wenn dies nicht beabsichtigt sei, würde die Analogie in Richtung „Windows“ prima passen: „Letztendlich hat es wieder etwas mit Fenster zu tun.“ Jedes Schlagwort und jeder Satz mache so ein neues Fenster auf. Wie sehr alles miteinander verzahnt oder verspiegelt ist, fiel ihm auf, als er Fotos von seinen Werken für eine Veröffentlichung gemacht habe. „Da habe ich gesehen, wenn ich mein Gesicht im Fenster fotografiere, dass ich mich beziehungsweise die Straße darin spiegele.“

Und dann spricht wieder der Philosoph in Marcell Feldberg: „Das ist ja eben auch die Frage, wie man Bilder sieht. Wir sehen Bilder ja nie abgeschlossen, so wie wir sie vor uns haben. Wir sehen uns darin, wir sehen sie so, weil wir gerade an diesem Tag in einer Stimmung sind, weil uns gerade etwas dazu einfällt oder weil uns ein Verweis dazu in die Quere kommt, weil wir uns informiert haben. Wir sehen ja nie wertneutral oder wertfrei. Das gibt‘s ja nicht.“

Weitere Informationen zu Marcell Feldberg über

E-Mail: marcellfeldberg@web.de